________

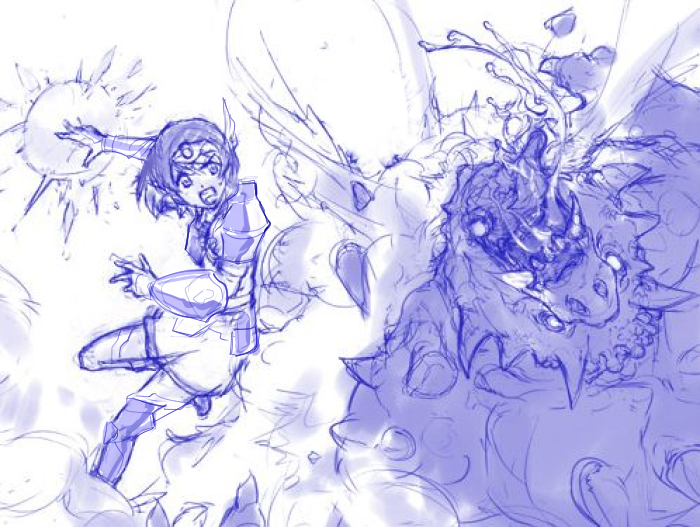

【序章】- 真夜中の戦い

________

ドォゴォッゥン!!

響き渡る炸裂の轟音。

「グフェアアアアア!!」

打ち込んだ拳の先には確かな手ごたえ。しかし、まだ決定打じゃない。

真夜中の工事現場。

街の中心から少し離れた、解体途中のビジネスホテル。

「…グゴォァ゛……、……ア゛ッ゛……、……クソ…、クソッタレガァァアアアアーーー!!!!」

建物全体に響き渡る、巨漢の怒号。

肩からヤリ貝のような突起を生やした異形の化け物が、私の目の間で吠えている。

あとわずかで頭が建物の天井に当たりそうな、巨人。

身長はゆうに2メートル半を越える。

つまりは、ヒトではない何か。

魔物と呼ばれる悪しき怪物。

「 クソッタレの魔法少女がぁっ! せっかくのお楽しみを邪魔しやがってぇえええーーーーっ!!」

その怪物が憎悪と殺意をたぎらせた目で私を睨み。

そして、私が守ろうとしている子達を見据える。

私の後ろには、床の上に倒れ伏している少女がひとり。

上着とスカートを脱がされて半裸の姿になった女のコが冷たいコンクリートの上にピクリとも動かずに横たわっている。おそらくはまだ中学生の女の子だ。

そして、意識のない少女の胸の上で、彼女を守るように緑色の小さな光が輝いている。

光の主は、妖精の男の子。私の頼れる相棒だ。

「大丈夫だ、ユキ。まだヒドい事はされていない。気を失っているだけだよ」

手のひらサイズの小さな少年の姿にもかかわらず、戦いの場でも冷静沈着。その在りようが、とても頼もしい。

「せっかくだ。このコには、このまま眠っていてもらおうか。変に騒がれても困るからね」

妖精の少年は、常に的確な判断で私の戦いをサポートしてくれるのだ。

「ああ、それと。建物周辺には遮音の結界を張っておいたから。いくら大暴れして騒いでも、周辺住民の安眠を妨げる心配はないよ」

ポウっと手慣れた仕草で宙にいくつもの魔法陣を描きつつ。妖精の少年は、肩をすくめて言った。

「ねぇ、ユキ。ボクはちゃんと仕事をしてるんだからさ。キミもさっさと、そこの大型害獣をやっつけちゃってよ」

ちょっぴり生意気な彼のジョークに苦笑しつつ、私は大きくうなずいて見せた。

月明りに聖なる戦士の証たる手甲を煌めかせて、私はファイティングポーズをとって応える。

「うん、わかった! やっつけちゃうね!」

そう。魔法少女として選ばれた私は、つとめを果たさなくてはいけない。人に仇なす魔物たちをやっつけて封印しなくてはならないのだ。

それが私が選んだ道だから。

魔法少女 ユキ。

それが、今の私。

________

「なめんなぁ、このクソガキどもがぁああああ!!」

『お楽しみ』を邪魔されたうえに、小娘に『やっつけちゃう宣言』をされた事で、怒り心頭に達してプッツンしちゃったのだろう。

2メートルを超える異形の巨人が丸太のような剛腕を振るって殴りかかってくる。

しかし、この大振りの攻撃こそがチャンスだ。

私は正面から受け止める。

「ホーリーカウンターッ!!」

裂帛の気合と共に、私は巨人の拳を左腕の盾でガード。

ゴキィッ! と鈍くイヤな炸裂音が響く。

砕けたのは、巨人の拳。

私はまったくの無傷。

信じられないという目で、敵は嫌な形に変形した自身の拳と噴き出す血を眺めている。

妖精ルルフに守護戦士型の魔法少女として見出された私には、いくつかの加護が与えられている。そのうちのひとつが『聖衝壁』と呼ばれる不可視の盾を使用できることだ。

巨大な物理的エネルギーの衝突を、見えざる絶対の盾で弾き飛ばすことができる。タイミングさえ合わせれば、恐るべき破壊力の攻撃をそのまま相手に跳ね返すことも可能なのだ。

相手がひるんでいるこの隙を逃す手はない。

ここは一気にたたみかけなくちゃ。

「セイント・ホーリーハンマーッ!!」

あらゆる物理攻撃を跳ね返す最強の盾を形成するエネルギーを、右腕の聖なる鉄拳へと集束させて。

私は一気にそれを巨漢のみぞおちへと叩き込む。

ドゥン、と響き渡る重低音。私の拳は巨漢の肉の壁を打ち抜き、皮ごしに胃袋へ痛撃を与える。

「ごぶぇっ!!??」

鈍いうめき声とともに、地に倒れ込む巨漢の怪物。

苦悶の表情で、半死半生の状態でビクビクと震えている。

_________________

「…ぐふぅえええええ……ッ…!!…」

腹を両手で押さえ、床に突っ伏して悶絶する小山のような巨体の魔物。ビクンビクン、と腰を大きく震わせる。

彼の肩から生えていたヤリ貝のような巨大な突起がほどけて触手となり、床の上でビチビチと苦しそうに悶えている。

うわ、これ触手だったんだ。使われていたらやばかったかも。

そんな私の内心の安堵を見透かすように。

「うわー。これ、触手だったんだー。奇襲っぽく使われていたらヤバかったかもねー。ユキ、ラッキーだったね」

私の耳元で軽口を叩く妖精の少年。

いやいや、運も実力のうちだし。

「遊びじゃないんでしょ、ルルフ!」

そもそもせっかくの勝利を気安くラッキーだなんて言う物言いが気に入らない。ちょっぴりイラっときて、少し強めに言ってやった。

「早く魔物を封印してよ!」

魔物を封印するには、この目の前の魔物のようにいったん身動きできないほどのダメージを与えて無力化しなくてはいけない。

しかし、ノックダウンさせても油断はできない。倒した魔物が耐久性と回復力に優れたタイプだと、すぐに反撃や逃走を図ることもあるのだから。

焦りと危機感もあって、私の口調はちょっと厳しくなってしまう。

「わ、分かってるよ…!」

口を尖らせながら、相棒の妖精が転移の魔法で『封印の小瓶』を取り出す。

波打つ光と共に、宙に現れるガラスの小瓶。

私達人間から見れば指先ほどの大きさの小瓶だけど、小さな妖精の彼にとっては樽のように両手で抱えなくてはいけないシロモノだ。

そんな小瓶を抱えて宙に浮かぶ妖精を前に、地に這いずる巨大な魔物が情けない声をあげて許しを乞う。

「……や、やめ…やべぇてグ…ぇええ……」

どうやら魔物たちにとって小瓶への封印は、死よりも恐ろしい決着の形らしい。

___

これまで私が打倒してきた魔物たちすべてが、この小瓶への封印を恐れた。

中には、封印されるくらいならと自ら死を選んだ者もいたくらいだ。

「封印……だけは……。……イヤ……だ…………お、おと……じく……ま……まがいに……がぇ……えるカラ……」

おとなしく元の世界へと返る。魔物はそう訴えていた。

元の世界に。『魔界』に帰るから。封印だけはやめてくれ、と。訴える。

けれど妖精ルルフはいたって冷淡だった。

「帰った後で、また戻って来られても困るんだよ」

うんざりした表情で答えつつ。

『 封印魔法! 黒き者よ昏き闇に飲まれるべし!』

ぞんざいな口調で、魔法の言葉を唱える妖精の少年。

「……イヤだ……イゥヤァアダァア、…ヤベェデェエアアアアアアア……~~~……」

惨めな絶叫をあげつつ、排水溝に流れている水のように渦を巻きながら小瓶に封じ込まられていく巨漢の化け物。

そんな彼の無念をゴミ箱へと放り込むように。妖精ルルフが封印の小瓶に小気味よい音で蓋をする。

……ぱきゅん。

「…ふふ」

いつもながらその仕草が妙に可愛くて、思わず私は小さく笑ってしまう。

ここでようやく、夜風が心地よく頬を撫でているのに気づいて。

私は今夜の勝利に安堵した。

_________________

真夜中。

戦いの後の、冷えたコンクリートの上で私は大きく息を吐いた。

( 勝てて良かった )

達成感の心地よい疲労に浸ってみる。

ここ数日、近隣の街で発生し続けた少女達の昏倒事件。

少女達を専門に狙ってヒドい悪戯をする何者かの存在を、妖精の少年は指摘した。

少女達はみな原因不明の昏睡状態で、病院のベッドの上。

魔物に襲われ、何らかの呪縛の魔術をかけられたらしい。妖精の相棒いわく、気に入った人間を人形のように物言わぬ状態にして遊ぶ事に喜びを見出す魔物もいるのだとか。

けれども今夜、原因となる魔物を封印することができた。

遠からず魔物がかけた呪縛から解放され、少女達にも笑顔が戻るはず。

そう、つまりは。

( 今回も無事、大きな仕事を終える事が出来た)

そんな感覚にどこか大人っぽさを感じてむず痒くなる。

熱く火照った身体を、心地よく冷やす夜風をもっと感じたくて。

軽く目をつぶりつつ背伸びをしてみる。

静かな充実感に浸る私に、妖精の少年が訪ねてきた。

「ねぇ、ユキ。この助けた女のコ、どうする?」

「……んー。どうするって……いつものようにルルフの魔法で交番まで誘導するしかないんじゃないかな? 例の催眠術っぽいアレで」

妖精の少年の言葉に相槌を打ちながら、あらためてこの非現実な関係に不思議な気持ちになった。

人々を悪い魔物から守ることを使命とする、妖精の少年。

そんな彼に、聖なる戦士として見出された私。

うん。

やっぱり、不思議。

どうして。

どうして、私が選ばれたのかな。

真夜中。

時計の針はとうに12時を回っている。

妖精の少年と出会う前は、ベッドの中で眠っている時間だ。

今、こんな時間を過ごしている事に、非現実感を感じながら。

夢見るように。私は、胸の中で呟いた。

『……うん。決めた』

いつか、聞いてみなくては。

なぜ、彼が私を選んだのかを。

_____________________________

≪1≫ 彼女だけの秘密

_____________________________

私とルルフはいつも、相棒として街を守ってきた。

妖精ルルフ。

小さな少年の姿をした、少し生意気な男の子。

大きさは、私の手の平の上で立つことができるくらい。

背中には、とても綺麗な羽が生えている。

その羽をくすぐると、ルルフは顔を真っ赤にして怒る。

たぶん、凄くくすぐったいのだ。

それは、私だけが知っている秘密。

そんな小さなものから、もっと大きなものまで、私たちは、たくさんの秘密を二人で分け合ってきた。

私が、ルルフから魔法少女としての力をもらったことが、その中でも一番の秘密。

ケンカもたくさんしたけれど、私たちの心は、強い絆で結ばれている。

そう。強い絆で結ばれているのだ。

なぜなら、私とルルフは共に戦う仲間だから。

________

人知れず、この街は魔物達に襲われている。

例えば。子ども達をさらい、悪夢を植え付ける魔人。

例えば。夜の闇に女の人達を引きずり込んで、呑みこもうとする魔獣。

おそろしい、本当におそろしい魔物達。

そんな彼らの魔の手から、私にみんなを守る力をくれたのが妖精の男の子ルルフだった。

ルルフが私に与えてくれたのは、魔法少女に変身する能力。

闇の底から現れる魔物達を打ち払う、聖なる戦士として戦う力。

私とルルフが出会ってから、まだ半年くらいだけど、その間に幾度もの魔物達との戦いがあって、2人で力を合わせて乗り越えてきた。

『 どうして、私を選んだの? 』

そう訊いてみたことがあるけれど、ルルフは照れたように話をごまかしてばかり。

いつか絶対に聞き出してやろうと、私はこっそり心に決めている。

________

今。季節は夏。

夕暮れから夜にかけての、セミ達が静かになり始める時間。

私がいつものように塾から帰ると、もうすっかり暗い時間になっていた。

夏の間は、おばあちゃんの家に買い物を届けて帰ることになっているから、どうしても遅くなってしまう。そんな私を気づかって、ルルフはその間も代わりに町をパトロールしてくれている。

『パトロールは、のんびり屋のユキがいない方がはかどるくらいさ』

ときどき、そんな生意気な憎まれ口をたたいたりもするけれど、優しくて頼りになるルルフが、私は好きだ。

「ただいま。ルルフ、いないよね」

今夜も、部屋にルルフの姿はない。

ルルフのことは心から信頼しているたけれど、彼が魔物の姿を追って部屋にいない時は胸がキュッっとなる。

相棒として、友達として。すごく心配になるから。

今日は特に、なんだかイヤな予感がする。

夕食までの短い時間だけど、私も街のパトロールに出てルルフと合流することにした。

________

私の右手の中指には、ルルフが私にくれた聖なる戦士としての証の、魔法を宿した指輪がはめられている。

魔法少女ユキへと変身するときは、その指輪に意識を集中させつつ、手を胸にかざすようにして約束の言葉を口にするのだ。

「ホーリーマジック! セイント・オン!」

部屋が白い光に溢れる。

魔法の力でブラウスやスカートが弾けて、替わりに聖なるコスチュームが私を包んだ。

変身が完了するまでに必要とする時間は、わずかに2秒ほど。

いつもながら魔法の力って凄いな、と思いながら、部屋の姿見に映った変身後の自分を確認し小さく満足する。

髪の色は青色へと変わり、青の宝玉が埋め込まれたサークレットがあらわれて頭を守る。

そして白を基調とした、スカートとブーツ、ロングの手袋が身を固める。

胸と両腕の肘から下、左半身は淡い緑色の光を放つ銀の甲冑で守られ、左腕には小さな盾が装備されている。

妖精ルルフの説明によると、私は『守護戦士(ガーディアン)型』と呼ばれる守備力に特化したタイプの魔法少女らしい。

妖精と契約して魔法少女になる女の子たちも性格や事情は様々で、攻撃力や機動力に特化したタイプの魔法少女もいるのだとか。

私の場合は『大切な人たちを守りたい』という強い思いから、守護戦士型と呼ばれる聖属性の鎧がコスチュームとして具現化した魔法少女になったとのこと。

初めて変身した時は鎧がゴツい感じがして「もうちょっとスマートな感じのコスチュームが良かったのに」と、つい不満を口に出しちゃったけど。

妖精の少年いわく『よほど強い思いがないと聖なる鎧が半身を覆うほど具現化することはない』『並みの魔物じゃ傷ひとつつけられない極めて守備力が高いレアなタイプ』だそうで……。

そこまで褒められると、悪い気はしない。

白を基調とした服の部分は、私のユキ(雪)という名前とも合っているし。今では鎧の部分も含めて凄く気に入っているコスチュームだ。

自分の部屋の姿見の鏡に映った魔法少女としての自分の姿を見つめながら、満足げに頷いてみる。

小さい頃の私は、ご多分に漏れず 『 愛と正義の魔法少女 』に憧れていたのだけど。

「ふふ」

今、その夢がかなっちゃったわけだ。

________

ルルフから聞いた話によると。

魔物から人々を守る盾としての特別な力を与えられた人間は、私を含めて昔から何人もいるらしい。

その始まりは、はるか過去の時代へとさかのぼる。

もう何千年も昔、神々と魔物との間に大きな戦いがあって、その戦いに負けた魔物達は地中深くの異空間、『魔界』へと閉じこめられたのだそうだ。

通常、魔界と私達が住む地上との間は次元の壁によって隔絶しているのだけど、ときどき綻びが生じて、そこから魔物が出入りすることがあって。

それらの魔物達から人々を守るために、妖精が正しい魂を持つ人間を選び、聖なる力を宿した戦士や魔法使いとしての役目を与える……。

……という話なんだけど……。

……うんん。

なんだか凄く壮大な話。

漫画やアニメではよくある設定だけど、それが自分の身の上に起こってしまうと、これは全然『よくある話』じゃなかったりする。

ホントに、なんで私が選ばれたんだろう?

ルルフと出会う前までの自分は、どこにでもいる平凡な女の子だったはずなんだけどな。

実のところ、魔法少女としての自分にはいまだにとまどっている。

……それでも。

こうやってひとり部屋で鏡の前に立つと、鏡の中の変身した自分の姿に、やっぱりドキドキしちゃったりもするわけで。

「魔法少女ユキ! この力は、大切な人達を守るために!」

鏡の前でポーズを決めつつ、決めセリフっぽい事を言ってみる。

もっとも。

こんな風に、自分の部屋でひとり変身した姿に見入っちゃったり、カッコつけたりする姿はルルフには見せられない。

だから、これは私だけの秘密。

________

「…って、いけない。早くルルフと合流しなくちゃいけないんだっけ……」

と我に返り、鏡の中の私に別れを告げようとした、その時。

ルルフのフェアリーパウダーが、部屋の窓から突然飛び込んできたのだった。

普段から、私達はパウダーを使っては連絡を取り合っている。キラキラと輝いて、魔法少女と妖精にしか読めない文字を宙に描いていくパウダー。

『 ユキ! 』

私の部屋一面に、ルルフからのメッセージが浮かび上がった。

『非常事態だ。君の学校で、大変なことが起きてしまった』

その内容に、ドクンと胸が震える。

『 今すぐ学校へ来てくれ! 』

それを見た私は、すぐにスカートをひるがえして、窓から夜風が吹く外へと飛び出していた。

学校の事ももちろん大事だけど、何よりもルルフがとても心配だったから。

ざわめく胸をぎゅっと抑えながら、私は大切な相棒のことを想った。

________

≪2 ≫ 夜の学校へ

________

家々のコンクリート、瓦、色とりどりの屋根の上を走り抜け、飛び越えて、私は駆ける。ルルフが待つ、夜の学校を目指して。

魔法少女へと姿を変えた私の青い髪がなびいて、スカートは風に舞う。

ルルフ、何があったの?

お願い、無事でいて。

_________________

目的地の校舎に到着したとき。

既にそこは、闇のエナジーで満たされていた。

「……な、何これ……」

ざわり、と鳥肌が立つ。

闇のエナジー。

それは、一言で言えば 『破壊』や『呪詛』の意志を悪意で黒く染めあげたエネルギーだ。

視覚的には、黒い炎のように見えることもあるし、濃霧のように見えることもある。

物質化するほどに濃縮された、憎悪と怨嗟。

万物を死や消滅に導く、破壊の呪詛。

創造を司る神々の光のエナジーや、回復や癒しを司る人々の愛のエナジーとは対極に存在する力。それが、闇のエナジーと呼ばれる力。

この世界は破壊と創造を繰り返すことで成り立っているのだから、破壊の力、それそのものは悪ではない。けれど、破壊の力を悪意で染め上げてしまえば、それは命ある者達に破滅をもたらす邪悪の力と化してしまう。

そんな闇のエナジーで満たされてしまった、夜の校舎。

既にそこは、この私達人間が住む世界の一画に生まれた限定的な魔界と言ってもいいかもしれない。

妖精ルルフと契約し、魔法少女としてこれまで幾度も信じられないような怪異を目の当たりにしてきたけれど、今回のこれは規格外のシロモノだ。

暗黒の城と化してしまった学舎を前に、私はゴクリと唾を飲み込んだ。

_________________

本来なら、決して足を踏み入れていい領域じゃない。

もしいつものようにルルフが私の傍らにいたら、彼は身体を張ってでも私がそこへ侵入することを阻むだろう。

勇気と無謀は違うと、顔を真っ赤にして怒るだろう。

けれど。そのルルフは、今、その魔の領域の中にいる。

「……待っていて、ルルフ。すぐに、行くから」

意を決して私は校門の柵を跳び越え、闇に飲み込まれた校舎へと飛び込んでいく。

真っ暗で、先生も生徒もいない、夜の学校。

ただでさえ不気味で無機質な場所が、闇のエナジーによって満たされたことで、暗黒の魔宮に造り変えられてしまっている。

呼び出されたのは、三年二組の教室。

校舎の三階にある私の教室。

そこは、私がいつも授業を受けている、友達や先生との思い出に満ちた大切な場所。

カッ! カッ! カカカッ !

無人の世界と化した校舎に響く、疾駆の残響。

圧倒的な不安と恐怖の感情を蹴り飛ばすように、踏み込む足に、蹴り出す足に、意志の力を込める。

廊下を走り抜け、そのまま一気に階段を駆け上がる。

小さく感じるルルフの気配を、一心に見上げながら。

ルルフのエナジーは、一つの場所から動かない。

それにしても、この学校全体に充満した強力な闇の力は、いったい……。

異様な、良くない予感が胸に広がっていく。

いつもならルルフの方でも私の気配を感知して、何らかの呼びかけがあるのに。それがないということは、まさか……?

次々と浮かび上がってくる悪い想像を振り払うべく、私はいっそうの力で蹴り駆ける。

目的の三年二組の教室は、もう目の前。

ガカッ!

ドアをスライドさせると、夏休みで使われていない机や椅子の、乾いた匂いがむっと漂ってくる。

同時に、全身の肌で感じる激しい闇の力。

この教室は、特に濃い暗黒のエナジーで満たされている事を理解する。

目に映るのは教室の一番前、黒板の中央でぼんやりと光る何か。

そこに、妖精の男の子ルルフが、手足を磔にされていた。

_________________

「……ルルフ…?」

黒板の一部が、ぬめったピンク色に変色している。

黒板だけじゃない。よく見れば、壁や天井のそこかしこに不気味な色をした大きな目玉の蛇のような妖虫達が蠢き、キィキィと不快な鳴き声を奏でている。

虫達は何者かがこの教室に放った使い魔の類なのだろう。

体の一部を教室の壁や床と同化させ、ルルフが磔にされた黒板を額縁のように囲んでいる。

その小さな体に破格の魔力を秘めた妖精を、決して逃がすまいと。

おそらくは魔法の力で黒板の一部が肉の壁のようになっていて、そこから生えた触手みたいな何かで四肢が絡みとられるようにして、人知れず魔物達から人々を守り続けてきた小さな勇者が拘束されている。

身体は傷だらけ。

頭と手足から血を垂らし、服はあちこちが赤く染まり破れてしまっている。

目を閉じたまま、ぐったりとした様子で力無く頭を垂れていて……

思わず叫ぶような声で、私は大切な相棒に呼びかけた。

「…な、なにがあったの? ルルフ! ……ルルフッ!?」

いったい彼の身に何が起きたのか。

私は唇を噛んだ。

________

すぐにでも彼に駆け寄って無事かどうかを確認したい。

けれども、私は教室に足を踏み入れることに躊躇せざるを得なかった。

ないのだ。あるべきものが。

生徒が使う机と椅子が、ない。

黒板の前に、教壇が残されているだけ。

まるで大掃除か何かの際に、教室から生徒たちが使う机と椅子を全て出してしまったかのよう。

だけど、夏休みの前にそのような大がかりな掃除をした覚えはない。夏休み中に教室の机や椅子を新調するなんてお知らせもなかったはずだ。

異変はそれだけじゃない。

教室の窓ガラスが全て無惨に割れてしまっている。

もしも。

何者かが、机と椅子を全て窓から放り出してしまったのなら、そういうこともあるかもしれない。

……いや。

きっとそうなのだろう。

ルルフを捕らえた何者かが、それをおこなったのだ。

ルルフを捕らえて教室の黒板に磔にし、学校そのものを『魔の結界』に包み込んだ。

その証拠に、窓から入ってくるはずの夜風がいっさい肌に感じられない。

それに。

夏の夜なのだから、本来なら校庭周辺の木々から虫の鳴き声が少なからず聞こえてくるはず。

なのにそれもない。

窓ガラスが大きく破壊されて文字通りの風穴が空いているのに、完全に無風と無音の状態が保たれている。おそらくは何らかの力で、教室の外と中の空気が遮断されているのだ。

掛け値なしの閉そく感と不安。

「……これは……」

かつて経験したことのない、脅威の事態。

私はゴクリと生唾を飲んだ。

緊張で四肢が強張っているのを自覚する。

_________________

明らかに異常な状態の、校舎と教室。

けれど。

教室の中に入らないことには、捕らわれたルルフを救うことができない。

意を決して教室の中へと足を踏み入れた、その時。

「……ユキ…か…!? ……き、来ちゃダメだ……っ!」

磔にされながらも、私に向かってルルフが呻いた。

「…ルルフ…!」

良かった。ひどい傷を負ってはいるけれど、それでも生きている。

生きていてくれた。

とても無事といえる様子じゃないけれど、最悪の予想は回避されたのだ。

「一体何があったの、ルルフッ」

彼の生存に安堵しつつも、捕らわれた姿を前にして嫌な予感が確信に変わる。

おそらく、先ほどのメッセージは敵の罠だったのだ。

闇のエナジーで作ったフィールドへ、私を、魔法少女をおびき寄せるための罠。

聖属性の力で守られた『守護戦士』型である私にとって、この教室全体に充満した闇のエナジーの中で戦うのはあらゆる面で不利。

この状況を作るべく、敵はパトロール中だったルルフを捕まえて誘拐し、策略を仕組んだのだ。

なんて卑怯。

なんて狡猾。

許せない気持ちで、いっぱいになった。

_________________

「……ユキ、逃げるんだ……! 先のフェアリーパウダーのメッセージは、敵の罠だ! 逃げてくれ!!」

そう叫ぶルルフに、私はつとめて明るく、そして優しく笑いかける。

「大丈夫だよ、ルルフ」

心配なんてしなくていい。

「こんなひどいことをした悪者なんてすぐにやっつけちゃうから。いっしょに帰ろう」

「ダメだユキ、逃げるんだ! 逃げろっ!」

全身ケガだらけの姿で拘束されているにもかかわらず、『助けて』ではなく『逃げて』と叫び続けるルルフ。

「…僕の事はもういいから! …諦めろ!…早く逃げるんだ!!」

その姿は、悲痛そのもの。

私は胸が締めつけられるような思いになる。

ルルフ、いったい何をそんなに脅えているの?

「何言っているの? あなたをこのままにしておけるわけないでしょ?」

「駄目だ! 逃げてくれ! お願いだ、お願いだから……っ!」

私の知っているルルフは、大きな魔物達との戦いにも臆することのない知恵と勇気を宿した妖精の少年だ。

小さな勇者と言ってもいいくらい。

そんな彼を、ここまで脅えさせる敵とは、いったい……。

_________________

その時。

びりびりと空気が震え。ガタガタと教室の机を揺らしつつ。

ゲラゲラと。

教室いっぱいに、大きな、低い笑い声が響きわたった。

周囲を睨んで、警戒する。

「誰? 姿を現しなさい!」

私はしっかりと構えて、光のエナジーを手足に行き渡らせた。

武器に頼らず純粋にエナジーと身体だけで戦うのが、魔法少女ユキの戦いのスタイル。

近接戦闘力と防御力に特化した『守護戦士』型。

それが、魔法少女としての私の特性。

私に空手や柔道のような格闘技の経験はないけれど、初めて変身したときから戦うことはできた。

敵を前にしてどう対処すればいいのか、どう体を動かせばいいのかを、不思議と理解し実践できたのだ。

ルルフに言わせると、変身中は歴代の魔法少女達の訓練や戦闘の経験が肉体と精神に宿る、ということらしい。

『とは言え、ここまで先達の力と技を再現してみせるなんて脱帽だよ。魔法少女としてのユキの適性は、かなりのものだね』

今までは幾度となく褒めてくれたのに。

なのに今、私の相棒の少年は泣きながら戦おうとする私をとがめる。

「退くんだ、ユキ! この敵は、今まで君が戦ってきたようなヤツじゃない!」

「……大丈夫……! 大丈夫だから!!」

ルルフの懸念は理解しているつもりだ。

妖精の魔法のサポートがない状態で戦うことは、さすがに初めて。

おそらく最大の問題は、戦いの決着のつけ方だろう。

今までは、私が戦って弱らせた敵をルルフの魔法 『魔封じの小瓶』 で封印することで決着させてきたのだけど、今のようにルルフが敵に拘束されている状態ではそれが叶わないのだ。

けれど。

そんな問題。知るもんか。

この敵は、ルルフを誘拐して痛めつけた卑怯なヤツ。ぜったい、許さない。

動けなくなるまで、殴って、蹴って、投げ飛ばしてやるんだから。

徹底的に、痛めつけてやる!

「出てきなさい! 卑怯者!!」

再び見えざる敵に呼びかける私。

時間にして十数秒。じっと、纏わりつくような沈黙があった。

夏の夜は蒸し暑くて、コスチュームの中に汗が沁みていく。

高まる緊張。

教室の中いっぱいに、充満していく敵のエナジー。

……来る。

訪れる戦慄。

バリバリとほとばしる黒い閃光の中から現れたのは、全身に黒い鎧を纏った魔人だった。

_____________________________

≪3≫ 魔人との遭遇

_____________________________

危険で、邪悪なオーラが撒き散らされて、教室の窓が音を立てて揺れている。

闇の中に、なおも濃く浮かび上がった暗黒の敵。

身長は二メートルをゆうに超える巨体。

全身が、蟹か何かの生き物を思わせるような不気味な形状の、漆黒の鎧に覆われている。

その顔は仮面に覆われて、表情を窺い知ることはかなわない。

けれど、鎧兜の目の部分で、黄色く歪んだ瞳だけがギロリと光っている。

すごく不気味な視線。

圧倒的な存在感を放つ威容の敵が、教室の中央、私とルルフの間の空間に浮かびあがるように現れた。重量感にあふれる異様の巨体が音もなく中空に浮かび、私を見下ろしている。

そしてゆっくりと教室の床に降り立ち、立ちふさがる。

私と敵の距離は、四メートルほど。

思わず後ずさりしたくなるほどのプレッシャー。

だけど、今の私に 『退く』 という選択肢はない。

ルルフが。

大切な、私のパートナーが。

目の前に捕らわれているのに。さがることなんかできっこない。

暗黒の魔人を、キッとにらみつける私。

その私の視線を正面から受け止めながら、お腹の中まで響いてくるような低く太い声で、魔人は言った。

「ようこそ、我が闇のフィールドへ。聖なる愛と光の戦士、魔法少女ユキ」

「魔人! 今すぐルルフを放しなさい!」

「くふっ……くははははは」

重低音の笑い声に、身体の芯が震える。

「噂通り気の強い女だな、魔法少女ユキ」

身構える私を前に、くつくつと笑ってみせる魔人。

「ところで、どうだ、このロケーションは? お気に召したかな?」

教室の中央に立ち、大げさに両手を広げて私に問いかけてくる。

「どういう、意味?」

嫌な予感がして、私は問い返す。

「……はて」

はぐらかすように。

魔人は肩をすくめつつ、鎧兜の下の黄色に光る目で教室全体をゆっくりと見回しながら私に言葉を投げかける。

「この場所は、貴様自身がよく知る場所のはずだが? 魔法少女ユキ」

そして再び、その視線で私を射抜く。

「……何が言いたいの?」

口ではそう返しつつも、私は魔人の言葉を理解しつつあった。

そう、確かに魔人は先ほど 『このロケーション』 と言ったのだ。

……このロケーション。

そうだ。

この場所は。

……この教室は。

三年二組。

私が、普段 通っている教室。

ぞっと、背筋に冷たいものが走る。

まさか。うんん、そんなはずない。

私が、胸の奥から湧き上がる疑念を必死に打ち払おうとしたとき。

ルルフが呻くように言った。

「……ごめん、ユキ……」

「えっ?」

「すまない……。この魔人は……僕のフェアリーエナジーを分析して、ユキの……魔法少女ユキのことを暴いたんだ……」

ルルフは震えながら、何度もごめんと繰り返した。

会わせる顔がない、と言わんばかりに、うつむいて。

ぽろぽろと、涙をこぼして。

泣いていた。

そんな、まさか。

「くくくくく 。その妖精の言うとおりだよ、魔法少女。今夜、俺様は突き止めたのだ。真実を。魔法少女ユキとは、誰なのかをな」

頭が、真っ白になった。

そんなはずない。そんな。ルルフのフェアリーエナジーを解析するなんて。それが簡単なことではないのだと、私はずっと前にルルフから教えてもらっていた。

エナジーについて教わった時のことだ。

光のエナジーと、闇のエナジー。

神々の力を預かる妖精が得意とするのは光のエナジーだ。

エナジーには使用者の記憶や感情が宿ることがあるけれど、それを他人が読むのはとても難しい。

そんなことを出来る魔人がいるなんて。

仮にそんな事ができるとしても、そのためにはたくさんのエナジーをルルフから奪い取らなくてはいけないはず。

おそらく……いや、間違いなく。

この魔人はルルフから無理やりエナジーを放出させたのだ。

ルルフが全身に負っている傷。

それはきっと、魔人による拷問の跡。

なんて残酷で、なんて卑劣な作戦……。

許せない。

「すまない、ユキ……。本当にすまない。ぼくが、もっと……」

「あなたが謝ることなんかないっ!」

叫ぶようにルルフの言葉を遮る私。

悪いのは、この魔人だ。

再び魔人を睨みつける私に向けて、魔人の指がすっとさし向けられた。

「!?」

昂まる闇の力。

その指から、突然、エナジーの針が撃ち出される。

私は慌てて跳び退いた。

「くぅっ」

稲妻のような、黒い残像が私の眼前を走る。

けれど、それは、私を狙った攻撃ではなかった。

じっと指を向けたまま、笑い声を響かせる魔人。

第二弾のエナジーの攻撃を放つ気配もなく、ただその指先は教室の後ろを指している。

「………………?」

警戒しながら、私はその指の示す方向を振り向き、その先にあるものを見た。

ドクンと、心臓が鳴った。

黒いエナジーの針が、後ろの掲示板に突き刺さっている。

その針が貫いているのは、コピー用紙に印刷して張り出されていた、一枚の名簿だった。

それはこのクラスの、委員会の割り振りを書いた名簿。

その中の、一つの名前を黒い針が貫いている。

針で貫かれた部分の、一行の文字。

『図書委員:柊 雪(ひいらぎ ゆき)』

私の、名前だった。

_____________________________

≪4≫ 対決

_____________________________

一瞬。目の前が真っ暗になる。

足下がぐらりと揺れた気がして、思わず膝に力を入れつつも、二歩三歩と後ずさる。

はーっ…はーっ…と、過呼吸をともないながら口の中が急速に乾いていく。

今、目の前の魔人に私の正体を知られたということは、すなわち。

私の知る全ての人達を、人質にされたようなもの。

両親を。

友達を。

今まで関わった全ての人たちを暗黒の魔人の手中に収められてしまったということ。

もはや、魔人を打ち倒し、ルルフを奪還できればそれでいい、というわけにはいかなくなってしまった。今、この状況で魔人に危害を与えようとすれば、それはすなわち……。

「グハハハハハ。いいぞ、その絶望の表情。実に、そそる」

愉快そのものといった様子で笑う。

「……クク。その顔、もう少し眺めていたいところではあるがな。……だが、しかし。しかし、だ」

魔人は両手を広げておどけるような仕草をしつつ言った。

「魔法少女よ。ひとまずは安心するがいい」

「…………?」

私は魔人の言葉の意図を計りかねた。

安心?

何を? この状況で?

「おまえの家族や知人どもを押さえたのは、あくまで保険だ。人質として使うのは、この妖精一匹で充分だからな」

「………なっ」

咄嗟に言葉が出ない。

いったい、この魔人の狙いは何なのか。

そんな私の懸念を見透かしたように、魔人が要求を言い放つ。

「この場から逃げるな、ということだ。今、おまえが逃げれば、家族や知人の安全は保障できん」

その言葉に、私は歯噛みする。もとより逃げるつもりなどない。けれど、家族や学校のみんなを危険に晒すようなことはできない。

もし、この状況で 『大人しく軍門にくだれ』 などと言われたら。

私はいったいどうすればいいのか。

_________________

そんな私の覚悟を嘲笑うように、魔人が言葉を続ける。

「小娘。この妖精の小僧を取り戻すべく、全力で向かってくるがいい」

「ふぇ?」

予想外の魔人の言葉に、不覚にも間の抜けた声を漏らしてしまった。

てっきり 『抵抗するな』 とか 『命を差し出せ』 とか言ってくると思っていたから。

そんな私の反応を楽しむように。

「……んん? 『無抵抗のまま殺されろ』 とでも言うと思ったか? 馬鹿め、そんなつまらん殺し方をしてどうする」

暗黒の鎧に身を包んだ巨躯の魔人が、芝居がかった口調で名乗りをあげる。

「我が名はゼード。闇より来たる悪逆の強者」

そして、自信に満ち満ちた口調で言葉を続けた。

「我が目的は、魔法少女ユキと妖精ルルフの抹殺。そして、貴様らに封印された同胞の魔物達の開放。このふたつを求めて、魔王様は俺を人間界へと派遣されたのだ」

_________________

魔人の言葉を遮るように、ルルフが叫ぶ。

「ユキ、耳を貸すな! こいつは 『妖精狩り』 の異名で知られる凄く危険なヤツなんだ! 今まで僕達が戦ってきた魔物とは格が違う!!」

そして懇願するように訴えてくる。

「後生だから、君だけでも逃げてくれ! 過去数十年の間に数多くの妖精達を殺してきた最悪の敵なんだ」

そのルルフの言葉の後に、続けるように魔人が説明を加える。

「ふふ。その通りだ。それがこの『妖精狩り』のゼード様よ」

その落ち着き払った態度が、憎々しい。

私達の敵意に、何ひとつ物怖じせずに言葉を続ける。

「本来なら俺ほどのレベルの魔人が人間界に出張ることなど、そうないのだがな」

肩をすくめながら、軽い口調で言ってのける。

「しかし、いかに自業自得のどじな連中とは言え、人間界に物見遊山に出かけた魔物がたて続けに封印されていると聞けば放っておくわけにもいかん。同胞を救い出すべく、こうして足を運ぶことになったわけだ」

_________________

腕を組みながら、余裕の態度を崩さない魔人。

その指先につまんだ小さな小瓶に気づき、私は呻く。

「魔人。その、小瓶は」

「ああ、これか。先にその妖精から取り上げた『封印の小瓶』よ」

魔人ゼードが手にする、小さなガラスの小瓶。

「さすがは妖精どもの親玉、精霊王の手で作られた特等の魔道具だけのことはあるな。そう簡単には開封できんシロモノのようだ」

それを指先で弄ぶゼードに、私は反射的に叫ぶ。

「開けられてたまるもんか!」

瓶いっぱいに、真っ黒なインクを詰めたような見た目の、魔法の小瓶。

瓶に収められた黒いインクのようなそれは、すなわち人に仇をなす数多の闇の眷属を凝縮したもの。あの小さな小瓶には、凶悪な魔物が何十匹も閉じこめられているのだ。

けれど、あの小瓶は妖精ルルフの所有物。

なんてこと。

悪逆の魔人の手に、それが渡ってしまうなんて。

_________________

夜の教室に、魔人ゼードの声が響く。

「開けられぬなら、割るしかない。割るしかないのだが……」

ゼードは忌々し気に、小瓶をつまんでみせる。

「この小瓶は、我ら魔族の力をもってしても割ることはできぬほどに頑丈に出来ているようだな。通常のガラスと同様、熱した後に急速冷却すれば強度が落ちるのかもしれんが……。下手に燃やしたり凍らせたりすると、中に閉じ込められている同胞たちに危害が及ぶ。実に厄介だ」

しかし、その言葉の内容とは裏腹に口調はどこか余裕が感じられる。

彼はこの状況をまるで何かのゲームのように楽しんでいるようだった。

「…ふふ。まぁ、実のところ、どうにかする算段はついておるのだ」

楽しそうに。心から楽しそうに。

「この『封印の小瓶』の強度は、所有する妖精の心の強さに左右されていてなァ…」

魔人はおどけた口調で言ってのけた。

「妖精の心を完全にへし折ってやれば、小瓶もまた砕け散るというわけだ」

その説明が意味するところ。それは、すなわち。

封印の小瓶は、妖精ルルフの心そのものだということ。

きっと、この魔人はルルフの心を壊すためにこの罠を仕組んだのだ。

私の推測を肯定するかのように、魔人が得意げに笑う。

「妖精の心を砕くには、相棒の魔法少女が打ち負かされ痛めつけられる姿を見せてやるのが一番手っ取り早い」

歯噛みする私達を前に、魔人は含み笑いで鎧を鳴らしながら講釈する。

「貴様をこの場で叩きのめし。その命と引き替えに、妖精に魔物を封印する使命を放棄するように仕向ければ。……おのずと小瓶も、効力を失うことになるだろうよ」

_________________

魔人を目の前にして、理解する。

その圧倒的な悪意と実力を。

終始崩さない余裕の態度は、自己の力量に裏打ちされてのもの。

その力をもって、当然のように私を倒し、踏みにじる気でいる。

けれど戦うしか、なかった。

いや、そもそも始めから相棒のルルフを置き去りにして 『逃げる』 という選択肢は私の中にはない。いかに強力な相手だろうと打ち倒し、彼を取り戻す。

それしか、ない。

「ルルフ。少しだけ、待ってて。この魔物、もう黙らせちゃうから」

これ以上のおしゃべりは無用。

「……はぁああああっ」

四肢に聖なるエナジーを集約させて、私は臨戦態勢をとる。

フォオオオオオッン!

聖なるエナジーは青い光をともなうオーラとなって、手足のみならず私の身体全体を覆っていく。

攻守一体の守護戦士の闘気をみなぎらせ、私は敢然と戦いの構えをとる。

対する魔人ゼードの足下からは、ブスブスと黒い炎を巻き起こしながら、暗黒の魔剣がせり上がるように出現しつつあった。

床から出現した魔剣を引き抜き、落ち着き払った様子で構えるゼード。

「ふふ。 我こそは魔界より来たる悪逆の強者。戦略と武技をもって敵を打ち倒し、蹂躙する事に無上の愉悦を感じる者なり」

芝居がかった口調に磨きをかけ、長々とした口上を言ってのける魔人。

「出し惜しみをするなよ、魔法少女。死力を尽くした後の、その先にある敗北と嘆き。貴様の泣き悶える姿こそが最高に見物なのだからな」

あくまで余裕の態度が憎々しい。

けれど、その余裕が油断に繋がるならば。

そこにつけ入る隙がある。

速攻だ。狙いは強打。会心の一撃。

今までのやり取りからして、このゼードという魔人は窮地に陥ったならばルルフを人質の盾として使うことに躊躇ったりしないだろう。

ならば、そんな余裕すら与えないほどの、一瞬にして意識を刈り取るクリティカルヒット。

あっけないほどの決着こそが望ましい。

「……せぁああああああああッ!!」

教室の床を踏み砕く勢いで後ろ足で蹴りつけて、私は一気に魔人との距離を詰めたのだった。

_____________________________

≪5≫ 劣勢

_____________________________

教室の黒板の上、壁にかけられた時計の針が示すのは、午後8時10分。

教室に私が足を踏み入れてから、30分。

それだけの時間が経過したことを、教室の時計は告げていた。

夜とはいえ、季節は夏。

暑い。熱帯夜、と言っていいくらい。

汗の匂いが、鼻腔に満ちはじめている。

ぼたぼたと、私の体から流れ落ちる汗。

けれど、それは暑さだけによるものではない。

「……はーっ……はーっ……はぁーーっ……」

荒い息を吐きながらも、私は少しでも消耗を抑えるべく呼吸の調子を整えようとする。しかし、目の前の敵はそれを容易に許すほど甘くはない。

巨体の敵が振るう、漆黒の大剣。

息つく間もなく、必死にガードする私。

「くぅっ!」

……ガキィン……ッ……、…ガキィイン……ッ

重低音で響き渡る、鉄を打ち鳴らすような衝撃音が。

聖衣によって守られる私の両腕に響き渡る。

魔人が振るう魔剣の打ち込みを辛うじて魔法少女の防具、聖なる盾や手甲、肩当ての部分でガードするも、そのたびに確実に体力と気力が削られていく。

「あぐ! うぐ……っ! あぅううううっ!!」

打ち込まれるたびにバリバリと黒い火花を散らす暗黒の剣。

魔法少女をも殺しうる、闇のエナジーを宿した黒鉄の刃。

その打ち込みを、光り輝く盾で幾度もはじき返す私。

責める魔人と、耐える私のせめぎあい。

魔剣の斬撃をも跳ね返す、『聖衣』と呼ばれる守護戦士型の魔法少女のコスチューム。その頼もしさは言葉にできないほどのものだ。

けれど、聖衣が守る私の体は確実に消耗しつつある。

闇のフィールドの中で悠々と振舞いつつも、感嘆してみせる魔人。

「さすがは、守護戦士型の魔法少女。さすがは聖衣。まさに鉄壁の守りだな。わが魔剣を、こうも幾度となく弾き返すとは」

よどみのない口調で、言葉を続ける。

「神々の加護を受けし聖なる戦士。魔法少女ユキ。やはり、闇の眷属が振るう力では、そう簡単に討ち果たせるものではないらしい」

けれど。その言葉とは裏腹に、口調は余裕そのもの。

それはそうだ。

その魔人の前で、私はガクガクと揺れる膝で必死に身体を支え、かろうじて立っている有様なのだから。

戦いが始まって20分弱。その殆どの時間が、防戦一方だった。

無理もない。

闇のエナジーで満たされた、夜の教室。

愛のエナジーで戦う、守護戦士型の魔法少女にとっては最悪のアウェイ。

墨が溶けたような汚水の中で戦っているような錯覚を覚えるほど。

本来の力の半分も出すことができない状況。

さらに精神的にも圧迫されている。

相棒の妖精ルルフは拘束され、家族や友人を人質に取られている状況では、なかなか思い切った戦いができない。

渾身の力を込めた一撃を叩き込みたいところではあるけれど、それを防がれてしまった後の事を考えると、どうしても攻撃に迷いが生じてしまうのだ。

_________________

「くく。どうした、魔法少女。俺は、貴様の力量を称えているのだぞ? 正直、これほどまで粘るとは思っていなかった」

軽口を叩く魔人を前に、私は唇を噛む。

……せめて。ルルフを人質に取られていなければ。

普段の戦いであれば、ルルフの魔法の援護があるのに。

遠距離からの炎の矢。

目くらましの閃光。

ダメージの回復。

攻撃力や防御力の強化。

あるいは、ルルフ自身が高速飛行で敵を攪乱し、隙あらば急所を狙う。

いくらだって劣勢を覆す展開が期待できるのに。

そんな私の心を読み取ったかのように、魔人が笑う。

「くくく 、どうだ。相棒があのザマではやりづらかろう?」

余裕の口調で、悠々と剣を振るう。

自身に有利な状況を作った上での戦いに、この魔人は昂揚と愉悦を感じているのだろう。

リラックスした構えからの、流れるように無駄のない斬撃。

予備動作がほとんどないがゆえに、かわす事は容易ではない。

もとから卓絶した武技の持ち主が、自身にとって圧倒的に有利な状況を作り上げたうえで、愉悦のままに剣を振るう。

認めたくないが、それは一種の極致だった。

―― そして、ついに。

ブン、と低く風を切る音と共に放たれた下段の薙ぎ払いが私を捕らえた。

ガッ!

「……あうっ」

どうにか回避したつもりだったけれど、反応がわずかに遅れ、ブーツの踵を弾かれるような形になってしまう。

バランスを崩した私は、床に転倒する。

どぉっ、と肘と頭から打ちつけられて。

夏休みの間にすっかり埃がたまってしまった教室の床に這う形になり、汗まみれの頬に張り付いた汚れに思わず不快の声を洩らす。

「くぅっ」

急いで起きあがろうとするけれど、そんな決定的な隙を逃す魔人ではない。

突如、電流のように下半身から駆け抜ける激痛。

踏まれたのだ。うつぶせに這う状態で足首の裏、踵の付け根の急所を。

「……あっ……がぁあっ……はっ……」

反射的な痛みで転げようとしたけれど、巨体の魔人に足首を踏まれていては、それすらも叶わない。

足首の骨と腱が軋む苦痛。

喘ぐ私を踏みにじりながら、魔人が勝ち誇る。

「勝負あり、だ。魔法少女」

その言葉とともに、魔剣の先端で首筋を撫でられて。

「…………っ!?」

さすがに首の急所に冷たい刃を当たられた状態では、無茶はできない。

私は完全に、動きを封じられてしまった。

「ああっ、ユキ、ユキィーーーッ」

ルルフの悲鳴が、耳に痛い。

_________________

「魔法少女よ。妖精と契約したお前達は確かに手強い」

地に伏した私に対し、魔人が評価を示す。

「特に、貴様のような『守護戦士』型は厄介だ」

暗黒の鎧ごしに響く、くぐもった声。

「我ら魔族をも討ち果たす超人的なパワーとスピード。そして、脅威的な防御力とタフネス。この俺を相手に、ここまで戦える者などそうはおらん」

口では相手の力量を認めつつも。

それはそれ、これはこれ、とばかりに、魔人は床の上で動けない私の背中に渾身の振り下ろしを叩き込む。

ガシィィイイイイイイィイン……ッ

夜の教室に、一際大きく響き渡る衝撃音。

「……うぐぅ……あぁああううううううっ」

背中に走るダメージに、私は大きくのけぞり、苦悶して痙攣した。

ガクガクと身体が強張り、震える。

「あぐぁ……ああっ、ああうあう、あぉおおおおお……」

背中を守る聖衣が魔剣を弾き返しても、その下は生身の肉体だ。

耐え難い痛苦によって、頭が真っ白になりかける。

そんな私の頭上から響く、魔人の笑い声。

「なによりも、この身体を守るこの聖衣が厄介だ。我が魔剣の斬撃をも弾く、神々の加護。並の魔族では、髪の毛ほどの傷もつけることがかなうまい」

そう言いながら、魔人は私の足首を踏みつけていた脚の力をゆるませる。

一瞬、私は苦痛から解放された。

( え!?)

わずかだけど、一縷の望み。

おそらくは、勝利を手中に収めたつもりの魔人の油断によるものだろう。

(…今、なら…!)

床に転がりながらも、なんとか反撃のチャンスを掴もうと図る私。

けれど、その脇腹に、魔人のつま先がめり込む。

ゲシィ……ッ!

足蹴にされたのだ、と理解するよりも早く、お腹に打ち込まれた重く響く痛みで意識を塗りつぶされる。

「あ、あうっ……ぁあっ、……あがっ」

無意識のうちに腕で顔と脇腹を守ろうとするけれど、あいにく人間の腕は二本しかない。ほとんど無防備な状態だったみぞおちのあたりに、ふたたび魔人の足蹴りが打ち込まれる。

ドボォッ!!

聖衣の下で、ギシリと軋む私の体。

「……げぁ……っ!?」

一瞬、何が起きたかわからないまま、呼吸が止まり。

ドスゥッ!!

再び、胃の辺りに打ち込まれた魔人の蹴りで、どういう状況にあるかをようやく理解する。

魔人に油断などなかった。

魔人の目的は、私をルルフの目の前で痛めつけること。

剣よりも蹴りの方が、嬲るには都合がいいのだろう。

胃の付近を痛打され、こみ上げてくる酸っぱいものに必死に耐えながら、私は両手で必死にお腹を押さえる事しかできない。

「……はぐぅ……、ふぐぅううううううぅっ!」

頭上から聞こえてくる魔人の声。

「くくく、なかなか良い声で悶えるではないか魔法少女。つまりは、こういうわけだ。コスチュームに守られていても、その下にあるのは人間の身体。動けなくなる程度に、負荷を与えてやるのはたやすい」

耐え難い屈辱と苦痛に対して、私ができることはただ声を殺して呻くことだけ。

「……うぅ……ぐ……う…うっぅううっ…」

_________________

「ユキ! ああ、ユキ!」

悲痛そのもののルルフの声。

「やめろ! 魔人! やるなら僕をやれ!」

いやだ。このままじゃ、本当に魔人の思う壺。

悲鳴なんて上げるものかと唇を噛んでいるけれど、それを嘲笑うかのように、魔人は攻撃の手を強めてきた。

ガッ、ガッ、ゴッ、ガッ、ドガッ!!

小刻みに、足蹴にすることそのものを目的にした連打。

たとえ聖衣の守りは破れずとも、打たれる側にとっては休みなく刻み込まれる痛苦の嵐。

「あうっぐ……っ、あぅ……あぅっ……」

まずい。視界がぼやけてきた。蓄積したダメージは深刻だ。

必死に閉じていたはずの口が開き、そこからたらたらと不覚にも唾液が垂れる。

全身はガクガクと震え、さらに激しい痙攣を見せてしまう。

このままじゃ、駄目だ。

動けなくなってしまう前に、なんとか反撃のチャンスを掴まないと。

時々ふっと、意識が遠のく。

イヤだ。ダメだ。

負けるもんか。こんな、卑劣な敵に。

「どうだ、魔法少女。命乞いでもしてみるか?」

視界のピントが合うと、薄ら笑いを思わせる魔人眼が、じっと私を見下ろしていた。

「それとも、逃げてみるかね?」

そう皮肉たっぷりに言ってのける魔人の言葉が悔しくて、私はギュッと拳を握った。

私が決して逃げられない、とわかっていてそんなことを言う魔人が、憎い。

用意周到に逃げられない状況を作り出しておきながら。

「卑怯者……」

精一杯の軽蔑を込めた私の言葉に対し、魔人は嗤う。

「はっはっは。卑怯? 卑怯だと? 馬鹿を言うな、これは戦略というものだ」

魔人が、嘲るように体を揺らす。

「愛と正義の戦士、魔法少女ユキ! ひとつ、教えてやろう!」

どっ。

再び、腹部に激しく打ち込まれる足蹴り。

「あう! あぐっ!」

「暴力だ! この世界は暴力が支配しているのだ!!」

魔人の声が、笑いで上ずる。

足蹴りの間も口を休めることなく、嗜虐の言葉で私を嬲る。

「しかし、魔法少女ユキよ。貴様もまた、力の行使者! 暴力の化身!!」

迷いのない言葉で、魔人が告げる。

「我ら魔族から見れば、同胞を打倒し続けた憎き敵! 許しがたい暴力の行使者なのだ!」

高らかに、言い放つ。

「己の力に酔っていた者が、より強い力を持つ者によって打ち倒される! それだけのことだ! 納得して死んで行くがいいっ!!」

そんな魔人の言葉の合間に、響くルルフの声。

「やめろ、魔人! これ以上ユキを嬲るのはやめろぉーーっ!」

_________________

本当は。

魔人の言葉に耳を貸す必要なんか、ないはずだったのに。

相棒のルルフの悲痛な叫びこそを、自身の力に変えて奮い立つべきだったのに。

けれど。

『貴様もまた、暴力の化身』

聞き流せばいいだけの魔人の言葉が、不覚にも胸に刺さって抜けようとしない。

(……ち、ちがう……。暴力、なんかじゃない……。私はただ、みんなを……悪いやつらから、守りたかった……だけ……)

その思いを言葉にできぬまま、私は幾度も魔人の足蹴りによって床を転がされた。

_____________________________

≪6 ≫暗黒の刃

_____________________________

「……あ……ぅ……ああ……」

身体中を散々に打ち据えられて、私が床の上で動くこともままならなくなったところで。

「くく」

ようやく魔人は、一息つくように私から距離を取った。

教室に響くのは、私のうめき声と、教室の黒板に磔にされて動けないまますすり泣くことしかできないルルフの声だけ。

「やめてくれ……。頼む、もうこれ以上は……やめてくれ……」

ここで、ようやく魔人はルルフに向き直った。

「くふふ。馬鹿な、何を言うか。本当の見せ場は、これからだぞ?」

床の上で思うように動けなくなった私の頭を、野球のグローブのように大きな手で掴んで持ち上げながら、巨体を揺すって笑う。

「……あっ……ぐぅ……ぁ……っ」

ギリギリと万力で頭を締め付けられるような苦痛。

頭を支点に、身体が宙で吊られる恐怖。

頭を掴まれて持ち上げられるなんて。

魔法少女に変身していないときにこんな乱暴をされたら、首の骨が折れてしまうに違いない。

しかし、私のそんな懸念も、すぐに新たな衝撃によって上書きされる。

ドォッ!

「……はぐっ」

片手で私の頭を掴んで持ち上げながら、無防備な私のお腹に容赦のない鉄拳を打ち込んできたのだ。

ドス……っ……ドグッ……ドボォッ!

「げふぅ……おお……っ、……おぶ…ぅうううっ」

たまらなかった。

先ほど、散々に足蹴にされたお腹が、今度は握り拳で。

たまらず、口から胃の中の物が、吐瀉物が、吹きこぼれる。

苦痛による涙と鼻水で、顔がぐちゃぐちゃになっていることすら、わからなくなるほどの苦しみ。

「……うああああ……ユキ、ユキィイー……ーッ!」

ルルフの叫ぶ声が、遠い。

「……やめろぉ、魔人、……もぉやめてくれぇッ!……」

ルルフのせいなんかじゃないって、言ってあげたいのに。

なのに、声が出ない。

肉体のダメージだけじゃない。

さきほどの魔人の言葉が、今なお私の胸に突き刺さっている。

『 魔物から見れば、憎むべき力の行使者 』

『 許し難き暴力の化身 』

事実は、そうなのかもしれない……。

今、私がこんな目にあっているのは。

他ならぬ、私自身が招いたことなのではないか。

私が正義と愛の戦士、魔法少女ユキとして戦うことになったきっかけは、ルルフに選ばれたからだけれど。

ルルフと共に、戦うことを選んだのは、私自身。

街の人々を守るためとはいえ、

多くの魔物を打ち倒し、封印の小瓶に閉じこめてきた私は。

事実、暴力の行使者ではなかったか。

_________________

『もうやめろ! そのコに戦いを強いたのは、僕だ……!』

朦朧とした意識の外から、泣き叫ぶルルフの声が響く。

『この戦いは、そのコが望んだ戦いじゃないんだ…っ…』

ああ、ルルフ。

確かに、私は。

戦うことを、好んでいたわけではなかったけれど。

戦うことなく、彼らに人を襲うことをやめさせることができないか。

そんなことを考え込んだことも、幾度かはあったけれど。

でも。でも、でも。

そのために、私は何をしただろう。

……結局、何もしなかった。

魔物達との意志の疎通を図るよりも、魔物達の犠牲になる人を減らすことを優先し続けてきた。

ねぇ、ルルフ、私は

あなたに戦いを強いられたから、戦っていたんじゃない。

きっと、私は、戦いたかった。

あなたとともに、戦える事が、嬉しかった。

聖なる戦士、魔法少女である自分に、昂揚していた。

人々を守る盾であり、人々に仇なす者達を打ち払う剣である自分に、喜びを感じていた。

でも、それは。魔物達から見れば。

暴力の、化身。

実のところは、そうだったのかもしれない。

「……私は……。…いったい……」

心が乱れて。

私の身を守る聖衣に宿るエナジーに、刹那、綻びが生まれてしまった、その時を。

魔人は、決して見逃さなかった。

「見せたな。迷いを」

戦う事そのものに疑念を抱く事。

それは、聖なる戦士としてあるまじき不覚なのだ。

その隙間に差し込むように。

ザクリと、音がして。

視界が、霞む。

「……あ……」

おなかが、すごく、熱い。

見下ろすと、心臓の鼓動が早まる。

私のおなかに黒いエナジーが刺しこまれていた。

剣の形の闇のエナジーが、魔人の掌から突き出されている。

魔族の攻撃をことごとく弾くはずの聖衣を、貫通する闇のエナジーの刃。

物理的な攻撃ではなく、刃を形どった魔法による攻撃。

しまった。

今までの攻撃のすべては、この技のための布石だったんだ。

「あう、あ、かはっ……」

「そんな、ユキ! うああああああああっ? やめろ魔人! やめろやめろっ! ユキ、ああユキーーーーー!」

ルルフの声を確かに聞きながらも、のけぞる私。

そして、自分の喉からほとばしった痛苦の悲鳴を聞く。

「あぐぅあああああああぁあぁああっっ!!」

私のお腹に突き刺さった黒の刃。

それは、人々の守り手たる魔法少女をも殺しうる恐るべき魔導の技。

暗黒の魔術師だけが使える闇のエナジーの錬成。

『絶望』の念を黒の刃に変えて、直接相手に打ち込む邪悪の技術。

その名も、ダークスティング。

一度だけそれを使う魔物と戦ったことがある。

ルルフのサポートがなければ、絶対に勝てなかった強敵。

老いた魔導士が自慢げに披露した最悪の技。

恐怖の黒の刃による、破滅的な痛苦をともなう拷問攻撃。

守護戦士の防御壁をも突破する、脅威の魔導。

けれど、それを。

この魔人も使うことができたなんて。

「はっはっは。良い姿だな、魔法少女。いかに聖衣が強固であろうと、肉体を痛めつけ、心に隙を作ればこのザマよ」

勝ち誇る魔人の声が聞こえる。

「なまくら刀で打ち据えたのも、足蹴にしたのも、あくまで仕込みよ。本命は、これこの通り、我が闇のエナジーによる無形の剣。……ふふ、どうかね? 暗黒の力を直接 内臓で味合う気分は?」

耳元にささやかれる嘲笑の言葉。

「……うぎああぁああああああああぁああっっ!!」

魔人の問いかけに、私は掛け値なしの絶叫で応える。それに重ねられる、小さな妖精の血を吐くような叫び。

「ユ、ユキーィイーーーッ!!」

……ああ、ルルフ。

魔人に嬲られながらも、手を伸ばす私。

もう少しで妖精の少年に触れられそうだった。でも、それは錯覚。

磔にされたままのルルフと。

暗黒のエナジーで貫かれ、魔人の手に落ちた私。

私たちの距離は、遠くて。

「ユキィー! ユキーーーー!!」

磔にされたままバタついて暴れ、泣き叫ぶルルフ。

「……ぅ、うあ、あ…、……ルルフ……」

心配しないで、と伝えたくて。

精一杯の力で。

叫ぶのをやめて。

ニッコリと、笑う。無理やりでも、笑う。

泣かないで。ね。ルルフ。お願い。

大丈夫。私、大丈夫だから。

ね、わたし。だいじょうぶ、だから。

_________________

「……ね。……だい……すき、だから……」

……、あ、れ。

ちがった。

……いま、私、だいじょうぶ、って言いたかったんだけど、な。

でも、だいすき、でも……それはそれで……

……間違いでは……ない……んだっけ……?

ルルフに手を伸ばしたまま、パクパクと口を動かすしかできない私。

そんな私達を嗤うように、魔人がルルフに語りかける。

「どうだ、妖精? 見るがいい。娘の腹に突き刺さった我が黒の刃を。我ら魔族に楯突いた愚か者は、こうなるのだ!! ……そして……」

「やめろぉ、もうやめろぉおおーー!」

……ずっ……ずずっ……。

ルルフの前で私は、おなかの剣を、さらに押し込まれてしまった。

「わが暗黒の刃はより深く! 愚か者に絶望を与えるのだ!!」

「……あ……、かはっ……!」

ぼやける視界。うすれゆく意識。

やがて、憎むべき敵の声も、

守るべき人の声も、遠くなって……。

「はっはっはっ! 己の無力を知るがいい! 聖なる者たち!」

嗤う魔人の声。

「ユキーーーーー!」

遠くで響く、ルルフの叫び。

_____________________________

≪7≫ 悪夢

_____________________________

夜が深まって、学校は闇に包まれていた。

けれど、魔物によって作り出されたエナジーのフィールドは、教室の中をぼんやりと紫の灯りで浮かび上がらせている。

暗い絶望をおなかに刺し込まれてから、私は長い時間、気絶していた。

________

夢を、見た気がする。

心をじっとりと締め付けるような、悪夢。

燃え盛る赤の炎と、黒煙。瓦礫の山々。

灼け爛れた街を歩きながら、幼い私が泣き叫んでいた。

たくさんの人が地面に倒れていて。

みんな、服を剥ぎ取られた、みじめな姿で。

苦しんで、転げ回って。

友達も、両親も、ルルフも、みんな。

裸にされて。

動物のように、鞭打たれて。

残酷な魔人と彼らが引き連れる魔獣の、嬲りモノにされている。

地獄、としか言いようのない光景。

________

幼い私だけが、ぶかぶかの魔法少女のコスチュームを着て泣いている。

魔法少女の力は持っているのに、幼くて、何もできなくて。

みんなを助けようと泣きながら走り出すと、大きすぎるコスチュームが、肩から地面へ脱げ落ちていった…………。

_____________________________

≪8 ≫ 灼熱の白

_____________________________

「ユキ! 気がついた? ユキ!」

「う、ん……、フルー、ル?」

目を開けても、頭がぼんやりとして重たい。

私の身体は、立った姿勢で床から浮き上がっていた。

身体が動かない。

ピンと上に伸ばした両腕と肩が、張りつめたように痛む。汗でコスチュームが肌に張りついて、息苦しい。

上を向くと、自分の腕がまっすぐ天井へ伸びているのが分かった。

私は、両手首を分厚い金属製の手枷によって拘束され、鎖で吊るし上げられているのだ。

もがいても、両手の拘束を解くことができない。焦りが胸に広がっていく。どんなに頑張っても、ゆさゆさと、スカートの揺れる音がするだけ。それどころか、手首の拘束魔具が余計にきつく締め付けてくるようだ。

視線を下ろすと、一部が肉壁と化した黒板に今もルルフが磔にされていた。心配そうなルルフの顔。私は、どうにか微笑もうとしたけれど、痛みに呻いてしまった。

「ユキ、しっかり。大丈夫?」

「……う、ん……。だ、だいじょうぶ……だよ……」

「お目覚めかな?」

ぞくりと響く声。

巨体の魔人と、吊るされた私の目線が、今は同じ高さにあった。魔人はすぐ隣に立って、私を見つめている。

「つくづく、魔法少女とは厄介だ。実にしぶとい。剣が通じぬのならばと、闇のエナジーで直接 肉体と精神を貫いてやったのだが。殺すまでには至らなかった」

どこまでも、勝手なことを言う魔人。

私はありったけの敵意と侮蔑をこめて吐き捨てる。

「……卑怯者……」

「くはははは。ずいぶんと生意気な事を言ってくれるではないか。失神しているうちに自分の立場を忘れてしまったようだな」

魔人はそう言って黒板へ手を向けると、突然、ルルフへ向けて真っ黒な雷を放った。

「うああああああああっ!」

黒の電撃に絡み取られ、黒板の上で絶叫し痙攣するルルフ。

「ル、ルルフ!? ダメ、やめて、やめてぇえええ!」

私が身体を揺らして叫ぶと、魔人は意地悪く目を笑みで歪ませながら稲妻を止めた。

「自分の立場を思い出してくれたかね? 魔法少女ユキ」

そう言うと魔人は長い指を差し出して、じっとりと私のおなかを縦になぞった。

ゾッと、私は驚きと不快感に顔を歪める。

指が触れたのは、私のおなかの素肌だったのだ。

コスチュームのおなかの部分が、失われてしまっていた。

そんな。魔法少女のコスチュームは、簡単には破壊できない聖なる衣。

それが焼き消されてしまうなんて……。ダークスティングの持つ闇のエナジーの凄まじさに、じわりと汗が溢れていく。

「寝ている間に、随分とうわ言を言っていたぞ」

魔人は私のおへそを指でいじりながら、言葉を続けてきた。

くちゅりと。

おへそにたまった汗が、音を立てる。

執拗におなかを、破れた聖衣をなぞる魔人の指の気持ち悪さ。

「あ、う……うぅっ……、やめて……」

「くく。『お父さん、お母さん、みんな、ルルフ』と。何度も呻いておったわ。そんな大切な者達を、危険に晒したくなければ、態度に気をつけることだ」

くやしさに唇を噛む。

けれど、みんなを人質に取られて、私はもう、なすすべがなかった。

だけど、諦めるわけにはいかない。

反撃のチャンスは、きっと、きっとある。あるはずだ。

「……くっ……」

私は魔人を睨みながら、なんとか打開する方法を見つけようと考え続けていた。

この拘束を解き、ルルフを助け、魔人を倒す方法を見つけなくちゃ。正体を知られてしまった以上、絶対にここで決着をつけなければ。

決着。

そう考えた時、気絶する前に魔人に言われた言葉が頭をよぎった。

『 貴様もまた、暴力の化身なのだ 』

ズキリ、と魔人に刺されたお腹が痛む。

暗黒の剣とともに私に打ち込まれた、魔人の言葉。

あれは、確かに言葉の刃だった。

事実、今、私から守護戦士として戦い続ける勇気が、失われつつある。

私は。

みんなを守るために、正体を隠して戦ってきた。

でもそれって、とても卑怯で自分勝手なことなのではないか。

現に今、みんなに知られないところで、みんなを危険に晒している。

私もまた、魔物達同様……みんなにとっての災いなのではないか。

実際、私は多くの魔物達を倒してきた。封印してきた。

ルルフの魔法の道具『封魔の小瓶』に、閉じこめてきた。

なるべく殺さずに封印するようにしてきたけど、力加減ができなくて殺してしまった敵だっている。

そんな私は、魔物から見れば殺しても飽き足らないほどに憎い敵なのだろう。

彼らにとっては、私もまた暴力の行使者であるに、違いない。

……ならば。

暴力で物事を解決しようとしてきた私もまた、魔物と同じなのではないか。

忌むべき存在なのではないか。

不意に、心がくじけそうになった。

戦うことが、とても怖くて。

戦う自分が、恐ろしいものに思える。

こんな気持ちを、どうして、もっと早く抱かなかったんだろう。

もっと、きちんと、考えて努力するべきだったのだ。

もっと、相手と解り合う方法を、きちんと探して……。

「ユキ!」

ルルフの声にはっと顔を上げると。

私の目の前には、漆黒の魔人。

その巨大な手に、今度は剣ではなく杭のような形状のダークスティングを構えている。

そして、そのままそれが。

闇のエナジーによって形を与えられた暗黒の凶器が、私のお腹に突き立てられた。

ずぐぅっ!!

ふたたび体を黒のエナジーに串刺しにされて。

「ふぐぅううううううううっ!」

たまらず、苦悶する。

串刺しにされた場所から、地獄のような痛みと、暗い絶望が灼けるように広がる。

「どうだ。苦しかろう。闇のエナジーに刺されるのは、実際に肉体をえぐられる以上の苦痛をもたらすのだからな」

ぐいぐいとエナジーの杭をねじ込みながら、魔人は興奮で声を上ずらせる。

「さぁ、魔法少女よ。そこの妖精に懇願するがいい」

私の顎を掴み、無理矢理ルルフの方へと向けながら、魔人が促す。

私のルルフの間の、教壇の机の上に。

コトリ、と。魔人の手によって封印の小瓶が置かれる。

「言え。この苦しみから、私を解放して欲しい、と」

耳元でささやかれる魔人の言葉。

「この魔法の小瓶から、閉じこめた魔物達を開放してくれ、と。おまえの口から、あの妖精に願うのだ。さすれば、ヤツも年貢の納め時だと観念しようて」

私は、それに精一杯の力で抗う。

「……だ、誰が……っ」

魔人の顔に唾を吐きかけたい衝動を押さえながら、ルルフに向かって叫ぶ。

「ルルフ! 大丈夫だから。私は、大丈夫だから……っ!」

そんな私の反応も、魔人にとっては予想の範囲内だったのだろう。

「ほほう。さすがは魔法少女。普通の人間ならば、一撃で精神を破壊することが出来るほどの痛みなのだがな。だが……これならばどうだ?」

さほど、逆上することもなく。けれど、残酷に。

エナジーの杭の先端を、私に向けて。

身体が吊り下げられることで無防備に開かれてしまっている、右腕の付け根……、わきへと打ち込んでいく。

「……ぁっ……ぐぅあああああああああっ!!」

人体の急所のひとつをうがたれ、たまらず涙と唾液を吹きこぼしながら叫ぶ私。

悶え揺れる私を押さえつけながら、魔人が語りかけてくる。

「痛いか? 痛いだろう? だが安心しろ、痛いだけだ。守護戦士型は、特性の『聖なる加護』によって守られている。いまだ肉体を損壊させるほどのダメージは与えられていないようだ」

悶え暴れる私を押さえつけながら、医者が患者を諭すように魔人は冷静に状況を説明してみせる。

「……あ……、あぐぅ……あううっ……」

魔人の言葉を確かめるべく、黒のエナジーに刺された箇所に目をやる私。

確かに、血は一滴も出ていない。

体はこれほどまでに……涙と汗が止まらないほどに、痛いのに。

そんな私の反応を楽しむように。

「刺しても死なぬ、というのはいかにもつまらぬが。しかし、……考えようによっては、これはこれで悪くない」

嗜虐的な含み笑いをしつつ、ダークスティングを引き抜きながら、魔人は恐ろしい事を口にした。

「何度も、何度も、刺し殺されるほどの痛みを与えることができる、と思えば。なかなかに得難い機会でないないか」

どっ どっ どっ どっ

幾度も、幾度も。

笑いながら、魔人が闇のエナジーの杭を身体中に突き立ててくる。

「……ああっ、あっ、あっ! あぎっぃ……ひぐぅーーっ! あーーーっ! 」

もう、まともに意識を保つことすらできなかった。

思考が混濁して。

現実から意識が弾き飛ばされて。

再び、さっきまで見ていた悪夢の続きが眼前に広がる。

灼け落ちた街。

たくさんの人が地面に倒れていて、

みんな、服を剥ぎ取られて苦しんで、転げ回って。

裸の体に、大きな太い杭を刺されて。

その横で魔族達が笑い転げている。

そんな、悪夢に。

あの悪夢の中に、このままでは私も堕とされてしまう。

負けたくない。でも。

今まで戦ったたくさんの魔物の顔が、目に浮かぶ。

どの顔も、「よくも、よくも」と恨みを吐いて。

笑っている。

私の後悔と苦しみを見て、笑っている。

ああ、私、なんていう罪を犯したのだろう。

暴力の、報い。

今、この魔人が私に振るっている暴力は、結局、私が過去に振るってきた暴力が、わが身に返ってきた結果なんだ。

頭を振り、吊るされた身体を震わせると、涙がこぼれ落ちていた。

________

私は、みんなを。守りたかった。

でも、もしも。

…私じゃなかったら?

……ルルフが選んだのが、私じゃなかったら?

……こんな結果には、ならなかったんじゃないかな……。

ルルフが捕らわれることもなく。

大切な人達が危険に晒されることもなく。

魔物達を、暴力ではない手段で、引かせることもできたんじゃないかな……。

________

「ユキ! しっかり! 魔人の言葉に耳を傾けては駄目だッ!」

再び、ルルフの声が響いて。

私は、もう一度顔を上げた。

はっと、今、現実の光景が目に飛び込んでくる。

ルルフ。

相変わらず、磔にされたままの私の大切な相棒。

涙と声を涸らして、それでも私を励まそうとする、妖精の男の子。

そうだ。

せめて、ルルフを助けなきゃ。

今、ひとたび。

私は暴力を行使する覚悟を決める。

目の前の魔人を、倒す。倒しきる。

大切な人を守るために。

それがたとえ自分勝手な私の、罪だとしても。

いつか必ず、償わなければいけないとしても。

こんなところで。

この魔人には。

負けるわけにはいかないんだ。

必ず。ルルフを、自由にしてみせる。

負けないで、と叫び続けるルルフに、私は決意を込めた目で応えた。

ありがとう。勇気をくれて。

「ユ…キ…?」

ルルフが、不安げに、そして私の心を察するように見つめ返してくる。

大丈夫だよ、ルルフ。

私の力は、まだ尽きていないから。

ルルフ。ねぇ、ルルフ。

以前、教えてくれたよね。

愛こそが、魔法少女のエナジーの源なのだと。

ならば、今、その全てを全開にして解き放てば。

この魔人を倒し、ルルフを助けることができるんじゃないかな?

お父さんやお母さん、学校の友達、大切な人達を守ることができるかもしれないよね?

ううん。きっと、できる。

だって、今、私は。

これまでにないほど、みんなのことを想っているから。

大切だと、守りたいと。

愛している、と。

そう、強く強く思っているから。

________

再び、今度は左わき腹に向けて、魔人の暗黒のエナジーの杭が打ちこまれた。

「あうぐっ!」

暗黒のエナジー、それは絶望の具現。

けれど、もう迷わない。

肉体にねじ込まれた絶望に抗い、私は希望のエナジーを練り上げていく。

確かな、勝算を胸に秘めて。

実は、この状況においてなお使える技が、一つだけあるのだ。

両手を拘束され吊るし上げられたこの姿でも、放つことが出来る技が。

先に見た悪夢の幻影を、必死に意志の力で振り払いながら想った。

あんなひどい光景の中で、私の大切な人達が苦しむことがあってはならない。

みんなが、大好き。

愛してる。

守りたい。

……ならば、こそ。

魔人を、しっかりと睨みながら。

私は、最後の力を振るうことを決意する。

「……守って……みせる…」

「ほう……。まだ、気を失わんか。強情な娘だ」

魔人の言葉は、すでに私の心に届かなかった。

今、私の心にいるのは。

ルルフ。

お父さん。

お母さん。

学校のみんな。

『 ……大好きだよ 』

あったかいエナジーが、胸に満ちて。

それがそのまま、おなかの真ん中に強く流れ溢れていく。

魔人がいまいましげに呟く。

「気に入らんな。満ち足りた顔をしおって。いっぱしの聖者でも気取っているのか?」

私の前で、再び、黒のエナジーを杭から剣の形に変えて構える暗黒の魔人。

「ならば、今一度、特大のダークスティングで貴様の無様な姿を引き出してやろう。次は、気絶で済まんかもしれんぞ?」

来る。

私はおなかに収束させたエナジーを、そっと目を閉じて一気に高めた。

耳に響くのは。

「ユキ! 何をするつもり!?」

叫ぶ、ルルフの声と。

「喰らえ魔法少女」

嗤う、魔人の声。

そして、再び。ズブリと響く音。

前から闇のエナジーをおなかへと突き立てられてしまった。

「あっ、……うぅ…っ…ぐぅうううう!」

ダメージに上を向いて反り返りつつも、私はこのチャンスを逃すまいと意識をおなかに集中させて、聖なる力の解放をイメージする。

________

そう。

私が魔法少女として使う、最後の力。

魔人の余裕が油断に繋がるならば。

そこに、つけ入る隙がある。

人質を使わせる余裕すら与えないほどの、必殺の一撃。

「な、なんだ。これは」

魔人の呻き声をかき消すように。

私の身体から、キィィンとエナジーが集束する音が響き始める。

魔人の握る剣が突然、眩い光に包まれていく。

「ま、まさか」

ルルフが声を上げる。

「ダメだ! ユキ! その技を使ったら、ユキの命そのものが……!」

動揺しているのはルルフだけではない。

「な、何だ、これは、一体!」

魔人もまた、ただならぬ事態に驚愕して叫ぶ。

「何をした! 貴様、いったい何をしたのだぁ!?」

慌てふためく魔人の問いに答えず、私はルルフに向けて笑いかける。

「……ね? ルルフ……ぜったい助けるって、言った……でしょ?」

「ユキ、ダメだぁああーーー!」

ルルフの制止の声を振り切って、私は魔法少女としての最後の技の名を叫ぶ。

「ホーリーサクリフィス! セイント・ファイナルエナジー!」

魔人の剣は今、私のおなかに突き刺さったまま、光のエナジーに包まれていった。

「……なッ!?」

魔人は手を離そうと慌てるけれど、時遅し。

その手は聖なる光に絡めとられ、剣を握った形のまま動かない。

「ぐぅおおおおおおおおおおおおおおおおおおお!?」

叫ぶ魔人のその腕を守る鎧が砕け始める。暗黒の手甲が弾け飛び、光の粒子になっていく。

「馬鹿なぁ! こんなことがっ!!」

目の前で必死にあがく敵に、私は言い放つ。

「…『妖精狩り』のゼード。私は、自分のしてきたことが、罪だと気付くことができた。あなたのおかげよ」

この言葉に嘘はない。

「だけどあなたを許すことはできない! 私もあなたも、滅びるのよ!」

そして、この覚悟もまた本物。

「おのれえええええええええええ!」

響き渡る魔人の断末魔。

「ぐぅごおおおおお……ッ……、おのれ、おのれおのれおのれぇえええええッ!!」

魔人の叫びの向こうで

「ユキーーーーーー!」

小さな体で、信じられないほどの大きな声で叫ぶ妖精の男の子。

そんな彼の姿が見えなくなるほどに強い光がはじけて、教室はまばゆく照らし出された。

影が払われ、ルルフを拘束していた黒板の一部が、本来の姿を取り戻し始める。暗黒の魔法で肉の壁と化していた場所が剥がれ落ち、ルルフの拘束が解けていく。

教室の床や壁、天井のあちこちに巣くっていた魔人の使い魔達、妖虫の群れもキィキィと耳障りな鳴き声をあげつつも、塵のように霧散していく。

やがて訪れる音のない時間。

真っ白な、暖かい光。

愛のエナジーの、最大放出。

けれど、それを攻撃に使ってしまうのは禁忌。

もし使えば、自分自身もエナジーで激しいダメージを受けることになる。

「あうぅうぁああぁあああああああっ」

自身をも灼きつくすような白光のエナジーの放出の中で。

私の魂もまた、焦がされていき。

白く。白く。

真っ白に、燃え尽きていくようだった。

_____________________________

≪9 ≫ 勝者と敗者

_____________________________

光がそっと弱まって消えると、そこに、魔人の姿はもうなかった。

闇は、消えたのだ。

私は、焦げ付いた魔道具に手首を締め付けられたまま、ボロボロの姿で全身をダメージに焼かれていた。

魔人は倒せても、拘束具までは破壊できなかったらしい。

ギッ、ギッ、と軋む鎖と手枷によって、今なお、身体は鎖で吊るされ宙に浮いたまま。

「ユキ! ユキ!」

視界は白くかすんでぼやけている。

けれど、ほっぺにルルフの小さな手の平を感じる。

ああ。

よかった。ルルフは、自由に、なれたんだね。

笑って見せて安心させようとしたけれど。痛みに声を上げてしまう。

「あ、うっ」

「なんて無茶をするんだよ、ユキ」

まだ、目の焦点があわない。けれど耳は聞こえる。

ルルフが泣きながら、おろおろと目の前を飛び回っているのがわかる。

「セイント・ファイナルエナジーで受けたダメージは、僕の力だけじゃ回復してあげられない。ああどうしよう。ユキ、ユキ、お願いだ、しっかり」

いいの。ルルフ。気にしないで。

あの魔人から、ルルフを守れて、よかった……。

ぐったりとした私に、必死で回復の魔法をかけてくれるルルフ。

でも、痛みは消えない。

「ユキ! ああユキ! すぐ魔法で妖精界へのゲートを開くから。精霊王さまに回復してもらおう」

天井へ向けて飛び上がり、私の両手を締め付ける拘束具を外そうとするルルフ。

「くそぉ! セイント・ファイナルエナジーでもちぎれないなんて、なんて強い闇の魔道具だ」

ようやく視力が回復しつつある。

私はそれを、青い花びらのようにコスチュームが散り始めているのを見て知った。

コスチュームの消滅は、聖なるエナジーの消滅も意味する。

私が魔法少女に変身していられる時間は、セイント・ファイナルエナジーによって、もうあまり残っていないのかもしれない。

「でも、よかっ、た」

私は、安堵する。

「ルルフを、助けて、あげられて」

「しっかり! ユキ! 気を強く持つんだ」

目の前で妖精の少年が力強く、叫ぶ。

「精霊王さまの所へ行けばすぐ元どおりだよ。だって、まだユキの身体には聖なるエナジーが残ってるもの。ファイナルエナジーを使って命があるだけでも驚いているのに……。まだ変身が解けないなんて……。ユキに宿る力は……ホントにすごいよっ」

小さな勇者の励ましと賞賛がこそばゆい。

そして、嬉しい。

そうか。私は、また。このコと一緒に。戦うことができるんだ。

「あり、がと。ルルフが、鍛えてくれたおかげだよ。……ふ……ふふ……」

身体から力が抜けつつあるのに、息は燃えるように熱い。

肺だけじゃなく、内臓が全て、灼けつくように痛む。

これが、セイント・ファイナルエナジーの、代償……。

「ユキ、しっかり、しっかりして」

そう声をかけ続けていてくれるルルフの声。

だけどそれが、突然、とだえた。

「あ、あ……」

ルルフの、震えた息。

「……そんな……、ウソだ」

私の背後を見つめたまま、ルルフは目を見開いていた。

「どう、したの? ルル……?」

ザンッ。

鈍い音が教室に響いて、私の、身体が揺れる。

いたい。

「……え?」

おなかを見下ろすと、コスチュームが焼け落ちて裸になった下腹部から、暗黒のエナジーが突き出していた。

「え、……あ、……あ、あれ……?」

なに、これ。嘘。そんな。

「……なんで…? …だって……、私……」

「ああーーー! ユキぃーーーーーーー!」

ルルフが叫びながら私の背後へ飛び込んでいく。

「やめろ! これ以上は駄目だ、駄目だぁっ! やめろーーー!」

背後から、のそりと。暗黒の魔人が歩み出た。

「……うるさいぞ、むしけら」

バチンッ、と。

鈍い音と共に、教室の床にルルフがはたき落とされて叩きつけられる。

「ル、ルル、フ!!」

思わず叫ぶ私の体から、乱暴に暗黒の刃が引き抜かれる。

「……が……かはっ?」

喉の奥から鉄の味。

……血が出てる……?

吐血……してる……。

私は、無防備な状態で肉体と精神を抉られたダメージに目を見張った。

「油断ならぬ奴だ、魔法少女ユキ」

明らかに深手を負いつつも、しっかりとした口調で魔人ゼードが慨嘆する。横からのぞき込むように、私の顔を見つめる。

「そん…なっ」

驚愕。そして恐怖。

手負いの魔人と、目と目が遭って。

私は一瞬にして恐怖の虜となった。

怖い。

ただただひたすらに、恐ろしい。

聖なるエナジーが尽きかけた私にとって、眼前の暗黒の魔人から受けるプレッシャーは、先ほどとは比べ物にならないものだったから。

なんという……なんという負のオーラだろう。

いや、怖のオーラ、と言った方がいいかもしれない。

今、私は明らかに恐れ、脅え、怯んでいた。

「あ……あ………あうぅ……」

脅威を前になすすべもなく、ただ言葉にならない声を洩らすしかできない。

そんな私を冷ややかな目で見据えつつ、魔人は確かな口調で自分の身に何が起きたかを振り返っている。

「危うく消滅するところだったぞ。まさか我が領域で……。闇のフィールドの内で、あれほどの規模の聖なる力を解き放つとはな」

魔人は、鎧が砕け、所々からその黒い肉体が露出してグロテスクな姿になっていた。

仮面は割れ、その下から獣のような顔が剥き出しになっている。獅子にも熊にも、そしてブタのようにも見える異形の獣人。

ところどこから血を噴き出して、全身が赤く塗れている。

だけど、確かに生きていた。

セイント・ファイナルエナジーでさえ、倒すことができなかったのだ。

そして、私の方へとゆっくりと振り向き。

はっきりとした口調で言い放つ。

「さぁ、代償を払ってもらおうか、魔法少女」

私の目の前で大きく手を広げ。

魔人は、ことさらに、ゆっくりと暗黒の魔法剣を錬成していく。

ブスブスと、燻るような音をあげて。黒い炎のようにゆらめきながら、呪詛と痛苦を具現させたような、闇の武器が形作られていく。

「そのエナジーの尽きかけた体で受けるダークスティングの味がいかなるものか……。存分に、知るがいい」

悪意と獣性。

鎧と仮面が剥がれ落ち、その下から露わになった魔人の正体。

威嚇するように歯を剥き出しにして、悪逆の笑みを形作る。

その手に握りしめられた、特大のダークスティング。

守護戦士をも殺しうる拷問武器。

その光景に、私はただ脅えることしかできない。

「……いや、いやぁっ……! ……ああっ…………あああ……」

もう悲鳴を押し殺すことすらできなくなっている。

見せつけるように、ゆっくりと。ゆっくりと。

闇のエナジーを錬成し、その手に処刑道具を形づくっていく。

「……や、やめ……て……」

思わず許しを乞うような言葉を口にしてしまう私。

そんな私の姿に、少しだけ気を良くしたのだろう。

魔人は血まみれの顔で、ニンマリと笑う。仮面の下の顔が露わになっただけに、魔人の正体、悪獣の本性が明らかになって、それがとてつもなく恐ろしい。

「……あ、ああ……」

私の絶望の悲嘆は。

……ずぶり、と。

右の胸へと突き立てられたエナジーの魔剣によって。

すぐに絶叫へと塗り替えられた。

「……あぎゃぅっ……ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああっ」

「ふははははは、いいぞぉ、魔法少女ッ その声! それだ、それが聞きたかった! その表情! それが見たかったのだ!! ぐひゃはぁははははは!!」

手枷と鎖の魔道具によって天井から吊り下げられた私は、まさに生贄の子羊さながらだった。

痛み。ただ、純粋な痛み。破滅的な、苦しみ。絶望的な、痛苦。

なぜ死ねないのか。なぜ狂ってしまわないのか。

それが不思議でならないほどの、耐え難い痛み。

これが、ダークスティングの本来の威力。

それを今、私は受けてしまったのだ。

プシャァアアアアアア!

ついに肉体が限界を超え、失禁する。

「……アッ……アッ、アァーーーーーーーーッ!!!」

目から涙を、鼻からは鼻水を、全身からは汗が玉のように飛び散る中、新たにオシッコが吹き出したところで、それがいったい何だというのか。

羞恥心すら消し飛ぶ痛覚の奔流の中で、私はあられもなく泣き叫んだ。

_________________

今なお、守護戦士型の魔法少女として身に宿った加護は完全には失われてはいない。

しかし、いかに守護戦士型の肉体が超人的な耐久力を誇るといっても、やはり限度はあるのだ。繰り出される魔人の攻撃から命を守るべく、肉体の保護と回復にエナジーが一気に消費されてしまう。

その結果、ますます聖衣を維持する力は失われてしまうことになるのだ。

……肩当てが、スカートが、ブーツが。次々と綻び、破れ、剥がれ落ちていく。

その有様をみて、魔人が笑う。

「ふははははは、これは愉快。先ほどは剣をもってしても傷つけることが容易でなかった聖衣が、今は面白いように散って、なくなっていくわ」

嬉しげに、ただ嗤う。

「いいぞ、いいぞ。さすがは魔法少女の肉体だ。耐えておる、耐えておるわ。魔族とも渡り合える守護戦士ゆえに。……この痛苦に耐え続けることができるというわけだ……!!」

魔人は興奮で声をうわずらせつつ感嘆する。

けれどもう、そんな魔人の言葉も耳に入ってこない。

今、魔人が何を言っているのかすら、理解できない。

私の意識は今、すべて痛覚に向けられている。

闇のエナジーによる攻撃とは、そういうもの。

破壊と殺傷、憎悪と呪詛の意志が宿った力とは、そういうものなのだ。

「あああああ……っ……、いっぎ……っ……、……ぃああああああああああっ」

全身を襲う激痛につぐ激痛。

悶え暴れる私の体から、聖衣の多くが剥がれ落ちて失われ もはや半裸の状態だ。

しかし、それすら気にかけることができないほどに、さらされた素肌を恥じることができないほどに、ダークスティングによる拷問処刑の痛苦は凄まじいものだった。

赤く灼けた鉄の杭を体に打ち込まれたところに、猛毒をねじ込まれていくような。

文字通りの、生き地獄。

「……ぐはぁ、かはっ……、ぁああ……ああ……」

ダメージで、視界が赤く霞んでいく。

「あ、かは、……あっ…っ……あ、……ああ………」

_________________

「むぅ。さすがにこのまま続ければ、死ぬか」

不満げに魔人がつぶやき。ようやく剣が引き抜かれる。

それと同時にがっくりとうなだれる私。

ぽたぽたと、全身から吹きこぼれた体液が、足の指をつたって落ちていく。

足を守るブーツはすでに残骸といった有様。片方は抜け落ちてしまっている。

両手を拘束されて吊り上げられ、灼けて失われつつあるコスチュームを纏った私に、成す術はもう、なかった。

かつて経験したことのない、絶対的な窮地。

そんな中、私はルルフの方へと目を向けた。

妖精の少年は冷たい床の上で気を失っている。

先ほど私をかばおうとして、魔人に床にたたきつけられたダメージが相当に深刻らしい。背中の羽がピクリピクリと動いていることで、かろうじて生きていることがわかる有様だ。

魔人の報復によって完全にあらがう力を失ってしまった私と、床の上で身動きが取れなくなってしまったルルフ。

ああ。

もう……。これは、本当に……駄目かもしれない。

絶望に支配されつつある、私の胸中を読み取ったのだろうか。暗黒の魔人が勝ち誇る。

「どうだ! 頼みとする相棒も、あのていたらくだ!!」

「う……あ………」

魔人は、私の苦悶と絶望が愉快でならないらしい。

「絶望の中で死んでいけ、魔法少女! なあに、あの世でもさびしい思いはさせん」

なすすべのない私を前に、魔人が吠える。かなりたてる。

「貴様を殺した後は、貴様が愛する者たちを全て殺してやる! 家族も! 級友達も! 一人残らず嬲り殺してくれるっ!」

その悪意はとどまるところを知らなかった。本来の姿、独善的で残酷な本性を露わにして狂ったように叫ぶ。

「当然だろう、この俺が殺されかけたのだっ! もはや貴様を殺すくらいでは済まされんわ!」

ようやく私は理解する。

私と戦っていたときの、魔人の余裕ぶった態度。芝居がかった仕草。

どれもが、上っ面のものだったのだ。

この魔人の本性は、凶暴性と残虐性。そして過剰な自己愛。

つまりは悪そのもの。

_________________

絶望の中で覚悟する。

私はきっと、もう助からない。

このまま、魔人の手によって嬲り殺されるのだろう。

けれど。

私の、大切な人達まで。

死なせるわけにはいかない。

みんなを、巻き込んでしまうこと。

それだけは駄目だ。

「……やめ、て……。あの人達を殺すのは、やめて……」

言葉を選んでいる余裕もないまま、大切な人達の命乞いをする。

この手負いの獣と化した魔人が、簡単に私の言葉に耳を貸すとは思えないけれど。

諦めるわけにはいかない。

とにかく今は、ひたすら訴えかけるしかない。

魔人の関心が、私だけに向かうようにしないと。

「……みんなは、関係、ない…でしょ…」

しかし意外にも。魔人は私の嘆願に応じた。

「……ほう? 関係ないか?」

魔人は意地悪く笑いつつ、なにやら感心したようにつぶやく。

「なるほどな。確かに。……考えようによっては、我らの戦いに、貴様の家族や級友達は関係ないのかもしれん」

思わぬ魔人の言葉。

「………うん。…そうよ、関係ない…わ…」

わずかな希望に、私は少しだけ救われる思いになる。

しかし、その安堵もつかの間だった。

魔人は鎧を鳴らしながら床に転がるルルフへと近づいていき。

道に落ちている何かを拾うような気軽さで、床で倒れ伏しているルルフを指でつまみあげ、私に向けて掲げてみせた。

「ならば、この妖精はどうだ? 光と闇の戦いに、こいつが関係がないとは言わせんぞ」

「……そ、それは」

「ふん。ひとつ、この妖精の命乞いでもしてみるか? 魔法少女」

「……あ……あ…。ああ………」

まずい。

今、ルルフは意識を失ってしまっている。魔人がその気になれば、造作もなく捻り殺されてしまうだろう。

つまらない意地を張っている場合では、なかった。

「お、お願い……。私はどうなってもいいから……。ルルフに、ひどいことをしないで……」

「まったく足りんな」

不満げに鼻を鳴らす魔人。

「そもそも、どうなってもいい、とは笑わせる言いぐさだぞ、魔法少女」

勝者の愉悦はそのままに、魔人は小さく舌打ちをする。

何かが、彼の勘にさわったのだ。

「よもや貴様、馬鹿ではあるまいな? 勝者たる俺が、敗者たる貴様達をどうするかを決めるにあたって、いちいち貴様らの許可を得なくてはいけないのか?」

嗜虐の笑みを浮かべつつも、はっきりとした口調で魔人は言い放った。

「貴様らをどう嬲って、どう殺すか。それを決めるのは俺だ。殺し合いの後に、敗者が殺され方を選ぶ権利など何処にもありはしない」

そして、くつくつと愉悦で喉を鳴らしながら、その手でつまみ上げたルルフに問いかける。

「なぁ、妖精の小僧よ。おまえは、その程度の道理もこの小娘に教えてやらなかったのかよ?」

魔人にふぅっと息を吹きかけられて、ルルフがうっすらと意識を取り戻した。

「…ぅ………あ……」

ルルフはぐったりとしながら、魔人を見上げて呻く。

「……魔人……。認める……。もう……おまえの勝ちだ……」

泣くように、眼前の敵に訴える。

「……だけど……。頼む……。ユ、ユキはもう、エナジーが消えかけてるんだ。……もう、ユキにヒドい事はしないでくれ……。僕はどうなってもいいから、ユキだけは……」

そのルルフの言葉に、魔人が含み笑いをする。

「くく。なかなか泣かせる事を言うではないか。『自分はどうなってもいい』か。こいつら、揃いも揃って……。くくっくく」

そして。何かを思いついたように、ニタリと口元を歪めた。

「ならば、……そうだな……」

魔人は片手に持ったルルフを目の高さでぶらつかせながら、私の方へと向き直って言った。

「魔法少女ユキよ。妖精どもが様々な魔法を使うことができる事は貴様も知るとおりだ。……しかし」

再び。出会った時のような芝居がかった仕草で、魔人が問う。

「妖精達の秘中の秘。妖精が人間の姿に変化する魔法は、見たことはあるか?」

思わぬ問いかけに、私は戸惑った。

妖精が、人間の姿になる?

そんな魔法があるなんて、初耳だ。

実際、今までルルフは一度たりとも私の前で人間の姿に変身したことなんてなかった。

返答に窮する私の反応に、魔人は意地悪く笑う。

「……んん? 知らんのか。妖精が人間の世界を探索する際、悪目立ちしないよう人間の姿を借りる事は、よくある話なのだがな?」

魔人の問いに沈黙で応える私。

そんな私の反応を楽しむように、魔人は言葉を続ける。

「しかし、これは理解していよう? 俺が、エナジーを解析した妖精の魔法を、一時的ではあるが使役することができることを」

その問いかけに、私は思わず唇を噛んだ。

魔人が、捕らえた妖精の魔法を使うことができること。

それは充分に理解している。

実際、魔人はこの場に罠を張った後、ルルフのパウダー・メッセージの魔法を使って私をおびきよせたのだから。

そして、急に。ゾクリ、と。

得体の知れない恐怖に襲われた。

この魔人はいったいこれから何をしようというのか。

「……いったい……。いったい、何が言いたいの?」

その私の問いに、魔人は大笑いしながら答えた。

「なぁに、この俺様の力をもって。今、この妖精に、かりそめの人間の体を与えてやろうと。まぁ、そういういうわけだ」

笑いながら魔人の手から、黒い煙のような闇が吹き出して、それがルルフを包む。

「う、うあ……やめろ」

煙のような闇は、みるみる球体のような形を作って妖精の少年を完全に覆いつくしてしまう。

「やめろぉ、ぅあああああああー」

突如作り出された半径1メートルほどの球体の闇の中で、ルルフが叫ぶ。

「……な、何するの、やめて! ルルフにひどいことしないで!」

思わず悲鳴をあげる私。

しかし、それほどの間を置くこともなく、手品師が黒い布を払うように。

ルルフを覆う闇は、風に吹かれた煙のようにと消えていき。

そして、消えゆく闇の中から現れたのは。

人間の子どもほどの大きさの体となったルルフだった。

そう。人間の子ども。

小学生の高学年……5年生か6年生ほどの、裸の子ども。

魔人によって片腕を掴まれる形で宙に足を浮かせている。

魔法によって人間の姿に変えられたせいだろうか、妖精の姿のときのルルフの身体のあちこちにあった傷は消えている。けれど、傷ひとつない裸の少年が手負いの獣と化した魔人の手にあることが、たまらない不安と恐怖を感じさせる。

「……っひ……」

驚愕とともに漏れる私の声。

「……う……あ……」

無理矢理に魔法で人の大きさに変えられたルルフは、ぐったりとしている。

思わぬ魔人の行為に戸惑い、天井から吊り下げられた身をよじる私。

恐ろしかった。

あの残虐非道の魔人が、人間の男の子の姿になってしまったルルフの手首を片手で握り軽々とぶら下げている姿が。

まるで狩人が捕らえたウサギを手にするかのような、目の前の光景が。

「……あ……。……ぅあ、あ……」

言葉が出ない私の前に、魔人が無防備な裸の少年を突きつける。

「くくっく。喜べ。これからお前達に、情けをくれてやろうというのだ」

心の底から楽しそうに。愉悦に満ちた様子で、魔人が告げる。

「……えっ?」

次の瞬間。

これまでずっと相棒としていっしょに戦ってきた私と妖精の少年は、魔人の大きな手によって頭を鷲掴みにされ、無理やりに口と口をつけ合わされていた。

_____________

「…… んっ!?」

それは、なんの脈絡もない突然の、キス。

妖精ルルフと魔法少女ユキに強要された、暴力的な口づけ。

「んん!」

「んんぁ!」

教室に響く、私とルルフのくもぐった呻き声。

首を振ろうとしても、押し付けてくる。

魔人の笑いが、高らかに響いた。

「はっはっは! 地獄に落とす前に、せめて良い思い出のひとつくらいは作ってやろうと思ってな!」

げたげた、と。下卑た声で魔人が笑う。

「私の計らいに感謝しろよ、妖精! この娘とのキスは、これが初めてであろう?」

まるで人形で遊ぶ子どものように無邪気に。そして残酷に。執拗に。

ルルフの体を軽々と弄ぶ魔人。

「どうだ、妖精。このサイズなら釣り合うだろう? 楽しめよう? 先ほどまでの虫けらみたいな小さな体では、このように口を合わせることなどできないのだからなぁ!」

なんという悪意だろう。

今、魔人は私達を痛めつけるだけでは飽きたらず、人形のように弄んでいるのだ。

「……んぅ! ユキ……ッ…ごめ…ん…、…んぐ!」

「……ルルフ、いいっ……よ……ルルフの、せいじゃないも……の…、…んむ………魔人、……許さない……、許さないんだからっ……」

強い口調で抗ってはみたけれど、私たちは完全に魔人におもちゃにされていた。

そんな私達の悲痛な呻きを上塗りするように、魔人は哄笑した。

嘲りの愉悦に身を任せながら。

「んふぅふふふふ。屈辱とともに、魂に刻め。そして思い知るのだ! 我ら魔族に楯突いた愚かさをなぁ。ぐあはーはっはっはははははははは!!」

_____________________________

≪10≫ 恥辱の時

_____________________________

私とルルフは、互いに必死に口を閉じて魔人の思い通りになるまい、と抵抗する。

触れあうのは、互いの口だけじゃない。

必然、汗ばんだ身体も。

互いに正面から、素肌が密着するのだ。

ルルフのお腹と、私のお腹がくっついて、互いの体温と柔らかさ、湿った身体の感触に震える。ばたつくルルフの足の指が私のすねに触れて、思わずびくりとする。

「……やっ……、やぁ……っ……! やぁあああっ」

恥ずかしさに顔が真っ赤になる。

これまで、ルルフのことは相棒だと思ってきた。

小さな体に大いなる勇気と使命感を秘めた、素敵な男の子。

こんな弟がいたら、と思うこともあった。

けれど。

今、こんなふうに妖精の身体ではなく人間の少年の姿にされてしまったルルフに、こんな形で触れ合うことになるなんて想像すらできなかった事だ。

それはルルフも同じなのだろう。

「……んん……んぅーっ……!」

彼も必死に目を閉じて、魔人の思うままになるまいと身体を強張らせてもがく。

けれどそんな私達の抵抗は、魔人の圧倒的な力の前ではあまりにも無力だった。

魔人は、飽くなき悪意で私達を玩弄し続ける。

「……おやおや。せっかくの俺様の好意が気に入らんのか? ならば、このままガキの首をねじ切ってやってもいいのだぞ?」

思わず息を呑む私とルルフに対し、ゼードがからかうように煽り立てる。

「 妖精よ。ここで、命など惜しくない、と意地を張ってみるか? それはそれでかまわんぞ。オマエの首と胴が離れる様を目の当たりにして、この魔法少女がどのように泣いて叫ぶのか。それを見て楽しむのも一興よ」

「……うぅ……く……」

私の唇に押し付けられたルルフの小さな唇。

そこから力無く呻き声が漏れる。

それを見ながら、ゼードは黄色い瞳を歪ませて笑う。

「くだらん死に方をしたくなければ、舌のひとつも絡ませてみることだ」

身動きがとれないまま、私達は無理やりに唇を押し付けられて。

魔人の言うがままに唇を開き、舌を舐めあう。悔しいけれど、少しずつ漏れてしまう水音を止めることができない。

ちゅ、く。くちゅ、ちゅぷ。

「んん、……んんん!……」

「……んく……ぅ……うう……あむ」

ちゅぷぷ……んちゅっ……くちゅ……。

ルルフの口の中の水分と、私の口の中の水分とが、唇の表層で混ざり合う。

混ざり合うのは唇だけじゃない。

汗も。涙も。

せつなくて。かなしくて。くやしくて。

私とルルフの目からは、涙がぽろぽろとこぼれて。

じっとりと汗ばんだ互いの頬の上でそれらが一緒になって流れ落ち、口の中に入ってきて。

「ふぅ……ぅぐ……ううううっ」

ふたり、その涙の味に泣いた。

そして、ようやく。

ゼードは満足したのか、私とルルフを引き離す。

「うぅ…、…く」

恥辱と緊張から解放されて放心した様子のルルフ。

年端もいかぬ裸の少年が、ぐったりとする姿がなんとも痛ましい。

ゼードはそんな彼を、闇の魔法で空中に磔にした。

「……ぅああ……あっ」

抵抗らしい抵抗もできず、不可視の十字架に固定されて宙に浮くルルフ。

夜の教室に、魔人の虜囚となった私達の悲痛な呻きが沈む。

「はぁ、はぁ……あぁ……、……ああ……ルルフ……」

私は悔しさと、キスのショックで声を潤ませた。

「どうだ、聖なる者達よ。愛する者の口は甘かったか?」

ゼードは戯れるような口調で語りかけながらも、私の頬を片手で掴むように持ち、ぐいと正面のルルフへ向かせると言った。

「さぁ妖精ルルフよ。俺の心遣いに対する礼がまだであろう? ここはひとつ、お前たちの絆とやらについて、詳しく聞かせてもらおうか」

「……な、なにを」

ゼードを睨むルルフ。

しかしそれを意に介せず、ゼードはルルフに問いかける。

「お前の口から、聞きたいのだ。この娘を魔法少女に選んだ理由は?」

ゼードによるルルフへの問いかけに、ドクンと、私の鼓動が、大きく波打つ。

『なぜ、私を選んだの?』

それは、いつか私がルルフに訊きたかったこと。

しかし答えようとしないルルフに対し、ニタニタと笑いながらゼードは再び問いかける。

「では違う質問をしてやろうか? 例えばそうだな……」

パチン、と空いた手で指を鳴らして。

その指先に、黒い火花のような闇の力をほとばしらせて見せる。

バチバチと、魔人の指先が帯電しているかのような音を立てる。

「いかに魔法少女といえど、さすがにここまで消耗した状態では……。暗黒のエナジーを放たれれば、そろそろ無事では済まないのではないかな?」

そのゼードの言葉を耳にした途端、私の身体はガクガクと震える。

「……ひっ」

思わず漏れてしまう声。

あの地獄のような痛苦の奔流を、今、再び受けてしまったら。

……無理だ。

もう、今度こそ、本当に死んでしまうかもしれない。

「や、……っ、やめろぉおおおっ!」

叫ぶルルフ。

「ならば先ほどの質問に答えろ、妖精。答えなければ、撃ち放つ」

「…………っ」

焦れたようなゼードの言葉に、ルルフはがくりとうなだれる。

その小さな口が、声と呼吸をうまくできずに震えている。

_________________

私もまた、緊張で震えていた。

今、彼が私を選んだ理由を、初めて話そうとしている。

ああ。でも。

こんな風に、聞きたくないよ。

「……彼女を、選んだ理由は……」

ルルフはうつむきながら、やがて観念したかのように、震える声で話し始めた。

「ユキが、とても優しくて、ステキな女の子だったからだ。ユキと出会う前。僕は、魔法少女にふさわしい女の子を探すために、この街の学校に通う人たちを観察していた……」

「それで、この娘を見つけたというわけだな?」

「…そう、だ…。…彼女は友達思いで、みんなに、とても優しくしていて……。そんな姿を何度も空から見ていたんだ」

涙をこぼしながら、ルルフは言葉を続ける。

「本を読んでいる時の横顔はおとなしそうだけど……なんだか、見た目のイメージとは違う意思の強さが感じられて……このコなら魔法少女になれるんじゃないかって思った」

「それだけか?」

ゼードの声にこもった、とても残酷な響き。

「俺様は、お前のフェアリーエナジーを解析したのだぞ。全てわかっているのだ。……言え。ほかにも、まだ理由があるだろう」

「そんな……。ちゃんと答えたじゃないか」

ルルフは、明らかに威圧され、脅えていた。

「も、もういいだろう? これ以上の質問は無意味だ」

初めて見る表情。

あまりにも弱々しく、小さな動物のように慄える姿。

やだよ、こんなの。私の知っているルルフはどんなに強くて大きな魔物にも、決して怯んだりしなかったのに。

こんなルルフ、見たくないよ。

そんな私の思いを、ゼードの言葉が踏みにじる。

「余計な言葉をさえずるな、むしけら。質問をしているのは俺だ」

ばちん、と。音がして。

私の口元のすぐそばで、魔人の指先に宿った黒のエナジーが弾ける。

高圧の電流で機械がショートするときのような熱と破裂音。

「……っひぅ…!!」

不覚にも、脅えの声を漏らしてしまう私。

その私の声に弾かれるように、ルルフは顔をあげて訴える。

「ま、待て! これ以上ユキを傷つけないでくれっ。言う……。言うから……」

目をぎゅっとつぶって。

そして、覚悟を決めたように。

ルルフは、打ち明けた。

「僕は、僕は……、ユキに、恋をしたんだ……」

思わず息を飲む私。

「空の上から、はじめてユキを見た時から。心を奪われた。その仕草、その笑顔。目で追わずにいられなかた」

震えながら、言葉を詰まらせながら、それでも必死に言葉を紡ぐ。

「本当は、ユキを好きになってしまったから……。……それで、彼女を魔法少女に選んだ……。少しでも、いっしょにいたくて。同じ時間を過ごしたくて……。それで……僕は……」

そしてガクリと肩を落とした。

「……でも、それが……こんなことになって……しまうなんて……」

それ以上は言葉にならず、ついにルルフは嗚咽を漏らし始めた。

「……ルルフ……」

私は、胸がいっぱいになった。

ああ、こんな風に拘束されていなければ。

私の想いも、伝えるのに。

嬉しいよ、って言ってあげるのに。

今すぐ抱きしめたい。

ありがとうって言いたい。

選んでくれて、ありがとう、って伝えたい。

私を好きになってくれて、ありがとう、って言いたい。

いっぱいいっぱい、抱きしめて。

『私も、ルルフが大好きだよ』って、教えたい。

けれど。現実は。

泣きながらうつむくルルフの前で、私は無力で。

傷ついた体で身動きもとれず、吊るされているばかりで。

「ふふ。そうか。では妖精、上手に言えたご褒美だ」

「え?」

「愛する娘の、こんな姿は見たことがなかったであろう?」

ゼードの言葉に、ルルフが顔を上げる。

次の瞬間、ゼードは私の身体に向けて、その長い、爪の生えた手を伸ばしていた。

___

暗い教室。けれど月明かり差し込む、夜のステージ。

その真ん中で、聖なる布が、引き裂かれる音が響いた。そして。

ルルフの目の前で、私は、灼けて朽ちかけていた上半身のコスチュームを剥ぎ取られていた。

「……え……。ユキ、そんな……」

汗に濡れた胸が外気によって冷やされることで、目で確認するまでもなく、私は自分の胸が露わになっていることを知った。

好きな男のコの前で、両の乳房を晒してしまっている自分の姿を。

「いやぁああああああああっ!」

そんな私の羞恥の叫び声に聞き惚れているかのような満足げな仕草で魔人が含み笑いをする。

「くくく。友に優しく、意思の強さが漂う女か。たしかに、魔法少女にはふさわしい」

愉快でたまらぬ、といった様子で私達を嘲笑う。

「だが結局のところ、女そのものに惚れ込んだから、というわけだな? 妖精ルルフは、とんだ色ガキだったというわけだ」

けれどもそんなゼードの嘲りの言葉も、もう耳に入ってこない。

私の頭の中は、完全に真っ白だ。

私の胸は、今、好きな男の子の前で、

無理矢理に剥き出しにされてしまっているのだから。

上半身の全てが、裸だった。

汗の、匂いがする。

自分の、汗の匂い。

イヤだ。こんなの。

大好きなルルフの前で、こんなの。

「妖精ルルフ。どうした。見てやらぬか。貴様の愛する女の、露わになった姿を」

私たちは、震えていた。

悔しさで、悲しさで。

心臓が、ドクンドクンと鳴り続けている。

ルルフは半裸の私から目をそらして、見ないようにしてくれていた。

今、両手を拘束されて吊るされた私を見ているのは、ゼード。

私の服を剥ぎ取った、卑劣な魔人。

「……っ」

唇を噛みながら、喉の奥から声をしぼり出す。

「見ないで」

震えて、消えてしまいそうな声で。それだけを。

それが、今の私の精一杯。

悔しくて、涙が出そうだった。

でも、ぜったい泣かない。泣くものか、と心に誓う。

「恥じることはない。なかなかに良いぞ。胸の先の色が薄いようだが、これはこれで悪くないものだ」

ドクンと、胸が跳ねる。私は慌てて顔を背けて、耐えた。

「どれ」

ゼードの爪が胸の上ですべる。

乳房を持ち上げるようにたゆませて弄び、そのまま胸の先へと。

誰にも触られたことがない乳首を、弾き、いじる。

不快な感覚が、胸から全身へ波のように広がって、鳥肌が立っていく。

私は顔を背けながらも、横目で蔑むようにゼードを睨み付ける。

必死で無言を保ちながら。

屈するもんか。

負けるもんか。

「男の前で裸になったのは初めてか? 魔法少女」

屈辱的な質問。

ゼードは私を辱めることで、私とルルフの心を傷つけようとしている。

ルルフに絶望と屈辱を与えて、その心を砕こうとしている。

そんな手に、乗るもんか。

最後の最後まで、諦めてたまるものか。

私は答えずに口をぎゅっと結び、両手を拘束する手枷を千切りたくて、力を入れ続けた。

「思っていたよりもそそる胸の形をしているな。魔界の情婦には遠く及ばん大きさだが、堅苦しい守護戦士にしては悪くない」

クックと、喉の奥で笑うゼード。

「おまえもそう思うだろう、妖精。この人間の娘の美しさ、なかなかのものだ」

下品な笑いを浴びせられて、ルルフは、じっと顔を下げたままでいる。

「この身体にも惚れたのかな? 妖精ルルフ」

俯いて震えながらも、必死に沈黙を守るルルフに代わって私が答える。

「あなたは、最低よ」

私は吐き捨てるように、心からの軽蔑を込めてゼードへそう言ってやった。

その瞬間、私は、焼けるような痛みに舌を焼かれて悲鳴を上げていた。

「……あぐっ? ……っああ…っあああああああああーーーっ!!」

真っ黒な電撃が、私の舌を狙って放たれていたのだ。

舌に放たれた黒の電撃は、そのまま暗黒の稲妻へと増幅し、一気に私の全身へと駆けめぐる。

「…う…ぁあ……ああああああああああああああああああああああああああ!」

「ユ、ユキ!」

顔を上げるルルフ。

「あ! あっ! っあーーーっ!!」

私は電撃で言葉を封じられて、がくがくと身体が跳ねてしまう。汗が、飛びちった。

ダメ、ルルフ。見ないで。

こんな私の姿を見て、罪悪感を持たないで。

これ以上、あなたの心を傷つけたくない。

そんな。私、負けないよって、言いたいのに。

大丈夫だよって、伝えたいのに。

「…うぐぅあああああ……ぉうっ……あぎぁあああああああああっ」

私の口からは、汚い悲鳴しか出てこないなんて。

そんな私をあざ笑うように。

「言葉に気をつけろと言ったはずだ、魔法少女」

指先からの黒の電流に強弱と緩急をつけながら、私の肉体ごと精神を灼くゼード。

「……うっ……ぅぎっ…、……ひぎゃっ、……ぅ…あ……ああっ、ひあああああああああああああああっ……」

消化器官までを闇のエナジーで蹂躙され、ひたすら自らの悲鳴を聞かされる。

今度こそ、狂ってしまうかもしれない。いっそ、今すぐ心臓が止まってしまえば、この地獄から解放されるのに。

そんな破滅の予感が頭をよぎったとき。

血を吐くようなルルフの叫び声が聞こえた。

「……やめろよぉっ! もうやめてくれよぉおおっ!」

魔人に許しを乞う言葉が。

「……もう、僕の負けだ。認めるから。……魔物の封印も、使命も、何もかもを手放すから! だからもう許してくれよぉっ!」

そのルルフの言葉に、ゼードが黒のエナジーの放出を止める。

「……かはっ」

血が混じった唾液を吐きつつ、脱力して。

私はうなだれた。

ゼードによる肉体の責め苦からは解放されたけれど、精神は絶望に落とされる。

何故。どうして、ルルフ……。

あなたと私は、2人でひとつの戦士。

そんな絆で結ばれていたはずなのに。

あなたが負けを認めてしまえば、それは私にとっての負けでもあるというのに。

「全部、おまえの、言うとおりにするから……。だから、もうユキをいたぶるのはやめてくれ……」

愕然とする私の前で、魔人が勝ち誇る。

「くふふ。小僧。ようやくその気になったか。やはり、お前達 妖精にはこれが一番効くな」

魔人がくつくつと、満足そうに喉を鳴らす。

_________________

そして。

ピシッ、と氷が割れるような嫌な音がして。

教壇の机に置かれた封印の小瓶にヒビが入る。

……ピシ……ッ……キシッ……

破滅の音と共に、小瓶に亀裂が入っていく。

すぐに割れて砕けないのは、やはり魔法の道具だからだろうか。

けれど、いかに魔法の力が働いていても、あのように亀裂が入っていけば、割れて砕けるのも時間の問題だろう。

「使命よりも愛を選択する愚かさと弱さ。それが、お前達の敗因だ」

目の前で起きている事が信じられない思いの私に対し、嘲るように魔人が語りかける。

「今、この妖精は敗北を認めることで、心の奥底で放棄したのだ。己の使命を」

うなだれるルルフの前で、魔人は得意げに解説を続ける。

「魔物を封じる自らの使命よりも、愛する者の生命を守ることを選んだのよ」

そして、小瓶を指さし勝ち誇った。

「見るがいい、このひび割れた封印の小瓶を。まさに今の妖精の小僧の心そのもの」

実際、魔人の言葉通りだった。彼の指さす先には、中身が今にもこぼれ出しそうな、ひび割れた小瓶。

「やがて封印は瓦解し、瓶に閉じこめられていた魔物達が解放されるというわけだ」

その魔人の言葉に、私は青ざめる。

解放される?

これまで封じ込めてきた全ての魔物達が?

やがて、この場に?

「……そんな……嘘……」

絶望。圧倒的な、恐怖。

呼吸が乱れ、剥き出しになった乳房が上下にブルブルと揺れる。けれど今の私はそれを隠すことすらできない。

「ふふ。では、前祝いといこうか。妖精。愛した女の裸を、お前に与えてやる」

両手を上げて動けない私のおへそに、魔人は指を当てた。そのまま、ゆっくりとその指を下へ下ろしていく。青いスカートの布にその指をかけ、ゼードは言った。

「見ろ」

魔人の言葉に、私は何が起きるのかを理解する。

「…い、いや……っ……いやぁっ……!」

「ゼード、やめろぉっ!」

私達の制止の声にかまうことなく、悪逆の魔人は一気に、スカートの中の下着すらもまとめて引き摺り下ろした。

濃霧のような暗黒のエナジーが支配した教室の中で、露わにされてしまったのは、私の、誰にも見せたくない……。

じっとりと湿った、女の子の部分だった。

_________________

「はっはっは。魔法少女ユキも、この部分はそこらの小娘と大差ないな!」

ゼードの鑑賞の言葉が、夜の教室に響き渡る。

「 いや、しかし……この陰毛の生えぐあいは悪くないぞ。うっすらと、つつましく! じつにそそるではないか!」

耐えなくちゃいけないのに。

ルルフを悲しませたくないのに。

罪悪感で、苦しめたくないのに。

そんな私の意志を、私の唇は、喉は、あっさりと裏切った。

「いや、いやぁああああ! やめてぇ……! ……見ないでぇぇええええええッ!!!」

その私の懇願に構うことなく、ゼードの指はバリバリと残る聖衣が引き裂き、剥がしていく。

腕を守るのロングの手袋も。脚のブーツも。

もはや効力を失った聖衣の残骸は、魔人の爪先によって紙くずのように散らされてしまう。

身体を覆う布地は見る間に失われ、私は全裸にされていく。

自分が普通の女の子ではないことを、魔法少女であることを示すのは、頭に残った宝玉と羽根飾りの冠だけ。

「……やめて、もうこれ以上は……ダメ……! ダメなの……!!……許して……お願いだから、もう……やめてぇっ!!」

ついに。私の口からも屈服と懇願の言葉が吐き出される。

もう限界だった。肉体も。精神も。

ひとたび決壊すれば、あとは止まらなかった。

堪えていた涙がボロボロとこぼれおちる。

「……ひっ…………ひっ……。……やめてぇ……もう……やめて…」

口からは、ぶざまに嗚咽が漏れ、泣き声と許しを乞う言葉が溢れて止まらない。

「………やぁああ……、もぅ…いやぁ、………。…やめて……………。……お願い……します……、もう……許して………くだ……さい……」

頭(こうべ)を垂れて、古今東西を問わない敗者の姿を晒す。

『怖くて貴方の顔を直視できません』という意思を示し、泣きながら謝罪の言葉を口にする。

「……ひ…ひぐ…っ……ぅぅ……、……お願いします………どうか……どうか………許して……ください…」

そんな私を見下ろし、魔人が笑う。

「はははははははははははははははははははっはははははははははっはははっははッ!!!」

魔人は私の頭を掴み、惨めな泣き顔をルルフへと見せつけて嗤う。

狂ったように笑いこける。

「はひゃぁあああーはははははははははははははははははははっははははははははははははっははははははははははっはははっははッ!!!」

悪逆の魔人は勝利に歓喜し、嘲笑と哄笑の中で勝ち誇る。

「……はははははぁ…! どうだぁ! 見るがいい、妖精! おまえの魔法少女が、ついに泣いて許しを乞い始めたぞ! 俺が、この守護戦士の……身も心も、完全に……裸にしてやったのだ!」

_____________________________

≪終章≫ 終わりの始まり

________

闇に支配された教室に漂う香りは、私の、身体の匂いだった。

いつも使っているボディーソープの匂いと汗の臭い。

夏休みの前は、毎日 通っていた学舎。

今、私は、この大切な思い出の場所で、裸のまま吊るし上げられている。

もう、ダメだった。

エナジーは、ほとんど残っていない。

もし、今、ゼードが暗黒の魔剣を私に振り下ろしたなら、耐えることはできないだろう。私の体は、包丁で野菜を切るように、たやすく両断されてしまうに違いない。

つまりは、もう抗う力など残っていなかった。

けれど、魔人がそのようなあっさりとした終わらせ方をするつもりがないことは明らかだった。

これから、魔法少女としての最後の時間がやってくる。

髪の色は、遠からず、青から黒へ。

魔法少女ユキの青髪ではなく、ありふれた少女の黒髪へと変わるだろう。

私を魔法少女に導いてくれた小さな妖精の男の子ルルフも、今はいない。

彼は魔人の闇の魔法によって、人間の少年の身体にさせられていたから。

今、彼は、私の隣に移動させられて、私と同様に手枷と鎖の魔道具に拘束され、全裸で天井から吊されている。

私たちは、二人並んで、ゼードに鑑賞されているのだ。

わずかに私の体にまとわりついていた魔法少女のコスチュームの残骸も全て取り除かれて床に捨てられ、魔人の放つ闇のエナジーの炎に焼かれて灰になってしまった。

頭にだけ、聖なるサークレットが残されている。

おそらくは悪意によるものだろう。

かつて戦士だった名残をひとつだけでも残しておくことで、辱めを与えているのだ。

ゼードの左の小指には、私から奪った守護戦士の指輪が嵌められている。今や、私の守護戦士のコスチュームを奪うも残すも、彼の好み次第ということ。

よくよく見れば、彼の両手の指は私の指輪だけでなく数々の色とりどりのリングで飾られていた。

もしかしたら、そのうちのいくつかはかつてどこかの魔法少女達から奪ったものかもしれない。

闇に支配された夜の教室の床や壁、天井のあちこちに、ゼードが召還した特大の魔妖虫……魔界の夜光虫が蠢いている。

魔の虫達の身体の表面で光る丸いレンズのような何か。

それらが放つ光によって、三人の男女が妖しくライトアップされている。

暗黒の鎧に身を包んだ、悪逆の強者と。

吊り下げられた、虜囚の少女と少年。裸の、私たち。

_________________

闇の魔人は無言で歩み寄り、ルルフの足の間にある彼のペニスを指でつまんだ。

エナジーを解析され、体は魔人の意のままとなったルルフのそれは、少年自身の意志とは関係なしに屹立していき、やがて完全に勃起した。

その出来具合に満足げにうなずきつつ。

魔人は私の方へと手を伸ばし、私の脚の間にある大切な割れ目へと指を押し当てて広げた。

秘所の具合を確かめた後、闇の魔法陣から召還した肉色の妖虫をつまみあげ、その分泌液を割れ目の中に塗り込んでいく。

ああ、そうか。

私は理解する。

この魔人は、完全に勝とうとしているんだ。

私のエナジーが尽きて変身が解除されるのを、自然の時の中で待とうとはしていない。

魔人は、それを、自分の手で行いたいのだ。

これから神聖な儀式をとりおこなう神官のような厳かさすら感じる佇まいで、魔人が先ほどからくぐもるような声で何かの呪文を唱えている。

やがて、呪文を唱えるのをやめ。指先に魔力を集めてピンク色の光を灯し、自身の前に不可視のテーブルがあるかのように覗き込みながら、宙に複雑な形状の魔法陣を描きこんでいく。

その後、私とルルフの下腹部を中心に、肌に何やら得体の知れない紋様を描きこんでいった。

先ほどまではしゃべりすぎるほどに饒舌だった魔人が、今は無言を保ち続けている。

私達があげる嗚咽の呻きを。鼻をすする音を。悲嘆の叫声を。

今や、そのひとつをも聞き逃すまいと魔人は自身の息すら殺している。

だから、教室に響くのは。

「……ゥ……くぅ……、…ぅあ………ッ…」

「………んむっ…ふっ…ぅ……、…ァ……はぅ………ッ」

妖しげな魔術の技で、身体をいやらしく鋭敏にされていく、私とルルフの声にならない声だけ。

_________________

吊るされたまま、身体に淫らな処置を施されながらも。

私たちは、心を無にしようとした。

泣いても。叫んでも。

この魔人を喜ばせるだけだとわかったから。

ならば、せめて。

心を殺して。死んだようになって。

人形のように無抵抗を決め込んで。

もうこれ以上は、楽しませてやらないと。

私とルルフは、言葉にせずに、

目と目で互いの意志を確認して。

『 命は奪われても、心までは好きにさせない 』

ふたりでそう決めた。

この勝ち誇る魔人を失望させてやろう、と。

心が死んだような表情を取り繕って、無言の人形を決め込んでやろうと。

________

……そうしようとしたけれど。

でも。それは、あまりにも他愛のない、儚い取り決めだった。

月のない暗黒の夜。

みんなと過ごした思い出の教室の中に、

一人の魔法少女と、一人の妖精の声が響き始める。

ひとたび、鎖を外されて。

床の上に転がされて。

互いの肌を会わせた後は。

もう、止まらなかったのだ。

愛し合っている二人だったから。

もともと、互いの事が好きだった二人だったから。

「……あ……あぁ……ルルフ……ああ、ルルフ……」

「ユキ……ああ、ユキ……」

無言の人形を決め込んでいられたのは、吊り下げられて鑑賞されていたときまで。

床の上で体を重ねた後は、

ふたり様々な想いが一気にこみ上げてきて。

身体の温かさを。やわらかさを。湿り気を。

全身の皮膚で、互いにそれを求めようとして。

火のような、吐息に触れて。

蜜のような、唾液にまみれ。

いっしょに、嗚咽しながら。

泣きじゃくりながら、互いの体をこすりつけ合って、求め合うしかなかった。

「……あぁ……あああああああーーっ、あーっ、ああああああーっ」

「……うぇえええ、……うぇええん、……ひっ……ひっ…、ごめん、ごめんよぉ………」

暗黒の魔人ゼードが、私達に命じた。

「まぐわえ」

と。ただ、それだけを。

恥辱も屈辱も感じなかった。

私も少年も、それを望んでいたから。

私達は互いの涙を舐め合い、許し合い慰め合いながら、ひたすら唇を重ねて貪り合った。

指で互いの秘所をまさぐりあい、肉の愉悦に酔いしれた。

声に混じって響くのは、生々しい、互いの体液がかき回される水音。

暗い情欲。

私達は、ひたむきに舌を絡ませ、

唾液を交換し、脚を絡ませ、腰を打ちつけ合う。

確定した絶望の未来を前に、

ひたすらそれから目を背けて、刹那の快楽に堕ちる。

それしか残されていなかった。

だからせめて、楽しみたいと思った。

________

この闇の儀式が始まる前に、魔人は私達に宣告した。

『じきに、おまえ達に封印された魔族達が全て開放される』

『残された時間は、あとわずかだ』

『せいぜい、最後の甘いひとときを過ごすがいい』

嬲るように。憐れむように。

________

それを、そのまま受け入れて。

ならば、地獄に堕ちる前に、愛する人と求め合いたいと思った。

好きな人の中に、逃げ込みたかった。

憎むべき敵を前に痴態を晒してでも、ただただ互いを慰めたかった。

数分でも数秒でも、恐怖を忘れたかった。

完全なる、敗北。

闇の魔人ゼードよって、今、それはもたらされた。

ルルフの屹立したペニスが、私の濡れた割れ目に出し入れされるたびに。濡れそぼる秘所から淫らな水音が響き渡るたびに。

「ァアーーーーーーーー…ッ、アッ、アッ、アッ、アーーーー…っ!!!」

痛烈な破瓜の痛みと、甘美な愉悦にあられもなく叫ぶ私と。

「…ふぅあああああ、ユキ、ユキ、ユキユキユキユキユキユキユキユキーーッ!!」

許されざる愉悦に狂ったような嬌声をあげるルルフと。

私達の敗北、その堕落と陥落はもはや誰の目から見ても明らか。

魔法少女ユキと妖精ルルフの間で交わされた守護契約が綻び、瓦解して。

ふたりの体に描かれた淫らな紋様から、光のエナジーがこぼれて闇の中へと飲み込まれてゆく。

音もなく、荘厳に。幾千幾万もの夜光虫ように。

魔法少女と妖精勇者の、終焉。

エナジーの大放出が、強制執行されてしまったのだった。

それと、ほぼ同時に。

「うああ、ふああああっ」

びくんびくんと、私の身体に覆いかぶさったルルフの体が大きく痙攣する。

とても、とても可愛い声をあげて妖精だった少年が悶える。

「ああ、ああぁあうあ、あー、はぁあああっ」

ビュクンビュクン、と。

私の中に精を放つ。

その熱さを。思いを。

「……あぁあああああ、あああああああ……んあああーーっ、あ、あっつ、あんあぁあああ、あー!!」

私はこのうえない喜びとともに、受け入れる。

これから始まる、破滅の始まりを前に。

私とルルフは、今、契りを結んだのだ。

どれほどの地獄に堕とされても、

心は共にあることを願って。

愛する者と身体を重ねた、この瞬間だけは忘れないことを誓って。

___________________

ぴきり。ぴしり、と。

音がして。

机の上に置かれた、封印の小瓶に亀裂が入る。

小さな勇者の心は、完全に砕けてしまったから。

魔物を封印した、妖精の小瓶は、間もなく完全に割れて壊れてしまうだろう。

________

ひび割れた小瓶から洩れるのは、ヒトならざる者達の怨嗟の声。

「……ヨクモ」 「ヨクモ、ヨクモ」

「許スモノカ」 「赦スモノカヨ」

「犯シテ汚シテ、穢シテ侵シ尽シテヤル」

「殺シテ喰ウノハ、ズット先ダ…」

「…嗚呼、早ク。…待チ遠シイ…」

________

小瓶の中に閉じこめられていた魔物達は蘇り、復讐心に猛り狂いながら自分達を封印した者達の姿を求めるだろう。

彼らの目に映るのは、魔法の力を失った裸の少女と少年。

闇の中で泣いて震える哀れな獲物。

その柔らかい肉は、魔物達の格好の餌食となるに違いない。

暗黒の魔人はそれを、愉悦とともに眺め続けるのだ。

これから先、少女達を待ち受けるのは気が遠くなる程の、長い時間におよぶ魔族達による嗜虐の狂宴。飽くなき陵虐。肉の地獄。

そして敗北の魔法少女と妖精は、魔界へと連れ去られ、数多の魔物達によって嬲りぬかれる。

狂うことすら認められず。

死すら許されず。

闇の魔法によって、幾度も蘇生させられて。

果てすら見えない、

汚辱にまみれた永劫の中で、

少女達は泣き叫び、跳ね狂い、悶え続けることになる。

_____________________________

【終】

_____________________________

魔界に連行された後のユキのイメージ画です。

様々な調教を施された後、撮影機能を仕込まれた目玉の妖虫達に囲まれ、服従の誓いをする姿を魔界全域に一斉配信される。おそらくは、そんな一幕もある事でしょう。

________

_____________________________